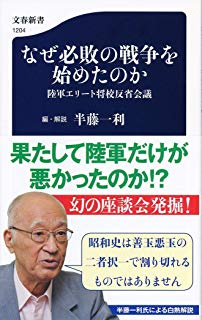

似たようなタイトルの本をしばしば見かける。あの戦争になぜ日本は突入したのか? 本書『なぜ必敗の戦争を始めたのか』(文春新書)もその一冊だ。しかし数多の類書よりも一歩踏み込んでいる。タイトルに「必敗の」という文言が付いているからだ。

しかも本書は後世の研究者によるものではない。「陸軍エリート将校反省会議」という副題からも明らかなように、戦争に深く関わった「陸軍エリート将校」たちが戦後に行った「反省会議録」をもとにしている。本文を読むと、当事者たちの痛恨が随所にうかがえて複雑な思いを禁じ得ない。

本書は陸軍将校たちのOB組織「偕行社」が発行する雑誌「偕行」の昭和51(1976)年12月号~昭和53(1978)年3月号に、15回にわたって掲載された「大東亜戦争開戦の経緯」を改めてまとめたものだ。一般書としては初めての刊行だという。

座談形式で議論が進んでいる。出席者は対英米戦争開戦時に、陸軍中央部(陸軍省と参謀本部)の中堅参謀だった14人。当時の肩書は大本営参謀、関東軍参謀、ロシア課長、戦史課長、作戦班班長などなど。最終階級は大佐や中佐が多い。おおむねトップレベルの戦争責任者たちに直接会えて、報告書を書いたり、起案を具申したりする立場だった人だ。

本書の編著者は現代史研究者の半藤一利さん。「偕行」に連載された全15回のうち3回まではカット、残りの12回についてもダブるところを圧縮して読みやすく再構成している。「このごろの官僚のやるように改竄や隠蔽や書き改めなどのとかく悪質なことはいっさいしておりません」とことわっている。かなり専門的な話が多いので、半藤さんが随所に「解説」を入れている。

先の戦争については、1931年の満州事変、そして37年からの日中戦争の延長戦上に太平洋戦争を位置づける見方が一般的だ。ゆえに「15年戦争」とも言われる。満州事変、日中戦争を主導したのが陸軍ということもあって、「陸軍が悪玉」と言われることが多い。半藤さんもあるときまで「海軍善玉論」にくみするところがあったという。

しかしながら「やはり歴史はできる限り広く公正に史料をみて検討しなければ学んだことにならない」ということで、偕行社の許可のもとに本書を刊行したという。「本書を読むことで『陸軍悪玉論』のこれまでの見方がいっぺんに変わる、といったような驚天動地の陸海逆転が起きるとは思いませんが、公正な歴史解釈には少しは近づけるのではないか」と説明している。

本書の特徴は、元エリート軍人たちが仲間内という気安さもあり、「虚心坦懐に当時の記憶や思い出を語り合った」ところにある。生々しく正直な肉声が目立つ。それゆえに、評者のような門外漢が読み始めると、思わずアンダーラインを引きたくなる箇所だらけだ。それらの細部をここで紹介しても分かりにくいので、いくつかの「驚き」を記すに留めたい。

まず戦争開始について。出席者の一人が、参謀本部の作戦課の幕僚たちの中で、反対した人は誰もいなかったのかと質問する。当事者の一人が答える。

「当初は、作戦課も大部分、反対なんです・・・若手参謀は大体、反対しておったんです。反対という意味は、戦争しても、勝つ見込みは少ないんじゃないかという観点からなんですよ」「非常な推進力になったのは、辻政信参謀と服部卓四郎作戦課長と、田中作戦部長なんです。この三人が、非常な勢いで主戦論者なんです・・・ほかの大部分は、慎重論だったんです」

これが昭和16年7月の南部仏印進駐より前の作戦課の空気だったという。服部と辻は昭和14(1939)年、モンゴルと満州国境で日本軍がソ連軍と衝突して惨敗したノモンハン事件の責任者コンビ。いったん閑職に飛ばされたが、すぐに復活していた。半藤さんは「解説」の中で、作戦課でのこんなやりとりを紹介している。

服部作戦課長が「好機南進」(チャンスを見て南進する)とブツ。若い参謀が反論する。「好機南進はかならず米英との戦争となる。独ソ戦の見通しもつかないうちに、日本が新たに米英を相手に戦うなど、戦理背反そのものではないか」。辻参謀が、とたんに大喝した。「課長に対して失礼なことをいうな・・・南方地域の資源は無尽蔵だ。この地域を制すれば、日本は不敗の態勢を確立しうる。米英恐るるに足りない」。

若い参謀がなお粘る。「米英を相手に戦って、勝算があるのですか」。辻参謀が断固として語る。「戦争というのは勝ち目があるからやる、ないから止めるというものではない。今や油が絶対だ。油をとり不敗の態勢を布(し)くためには、勝敗を度外視してでも開戦にふみきらねばならぬ。いや、勝利を信じて開戦を決断するのみだ」。

ここで議論になっている「南進=南部仏印進駐」について、本書ではこってり論考されている。南部仏印進駐によって、米国による経済断交、開戦への道を突き進むことになったからだ。

参加者の一人が質している。「私の伺いたいのは、経済断交が予見されたならば、南部仏印進駐をやらなかったのか」。関係者の一人が答える。「それは、よう、決意しきらなかった」。早晩、経済断交を受けるかもしれないということは考えていたが、「この時期において、(仏印に)出たならば経済断交を受けるとは判断しなかった」。

別の人物が再び問いかける。「海軍とか外務省とかいうところで、経済断交を予期するような意見はありませんでしたか?」。一人が答える。「聞かなかったね」。そしてこう付け加えている。「予見しておれば、それで止めたかというと、実際は、もう、止められない状況だったと思うな」。

半藤さんの「解説」によれば、陸海軍とも、最終目標は東南アジア諸国が産出する石油や鉄鉱石の資源獲得だった。その道筋として陸軍はイギリスのアジア支配の牙城シンガポールからオランダ領東インド(蘭印)を攻略。海軍はフィリピンから蘭印を経て時計回りにシンガポールに進撃することを描いていた。

陸軍と海軍の作戦は対立していたが、ここで「書かれていないこと」に気が付いた。今も根強く言われる「大東亜戦争はアジアの民族解放の聖戦だった」という主張である。本書に登場する元エリート軍人は、誰一人、そんな「大義」を口にしていない。資源政策や軍事戦略上の重要性を語るのみだ。

陸軍省の燃料課長が昭和16年6月、東条陸相に直訴した話も紹介されている。今の石油使用量だと、2年とは言わず1年ちょっとで作戦不能になると。つまり戦線の拡大は無理ということを説明したのだが、東条の答えは「泥棒をせい、ということだな」。東南アジアの石油を狙うほかはない、ということを「泥棒」という物騒な言葉で言っているのだな、と燃料課長は判断し、黙らざるを得なくなったというのだ。

「解説」の中では次の指摘も腑に落ちた。戦前の日本は不況で農村は特に困窮していたと言われるが、そうとは言えないというのだ。

昭和6(1931)年の満州事変のころから景気が良くなり、日本は1929年の世界恐慌からいち早く脱却。昭和12(1937)年までの経済成長率は平均7%。特に昭和12年は23.7%という驚異の数字を記録していた。満州事変、満州国、日中戦争による「軍需景気」が続いていたのだ。

昭和ヒトケタの時代に旧制高校や大学でかなり大規模な日中戦争反対の動きがあったことはよく知られている。歴史学者・岩井忠熊さんの『陸軍・秘密情報機関の男』(新日本出版社)によれば、満州事変勃発の1931年から33年までの間、毎年1万人以上が治安維持法違反で検挙されている。そうした運動は、治安当局だけの力ではなく、おそらく「戦争景気」によっても抑え込まれたのだろうと推測できた。景気が良ければ戦争反対など吹っ飛んでしまう。

ただしこの好景気は昭和13年がピーク。そこから下り坂になり、日米開戦の昭和16年には25%も国力(生産指数)が落ちていた。「そのことを十分に検討したら、長期戦なんかとてもやっていられないですよ」と当時の兵站部参謀が振り返っている。彼はよく参謀次長に呼びつけられ、「あんまり悲観的なことを言うなよ」と諭されたという。結局、鉄の生産量なども水増し。生産力拡充計画ができても、「陸海軍が取っちゃうから、拡充されていない」。作戦会議に引っ張り出されることもあったが、エライ人がずらーっと並んでいるから、「たった一人で『鉄がない』とか言えないですよ。当時の雰囲気は、本当に言えないんだ」と振り返っている。

実際、昭和16年8月、アメリカ出張から帰国した軍事課長が「駄目だ、これは・・・行ってみてびっくりこいだ。こんなことでは出来っこない」と口走ったら、直ちに前線に飛ばされた。数字の隠蔽、改竄に下支えされながら戦争が始まったことがわかる。

さて、本書のもう一つの主題である「海軍」について。ここでも半藤さんの「解説」がわかりやすい。すでに知られた話だが、「真珠湾奇襲」についてこう説明している。

山本五十六司令長官による奇襲案について、昭和16年9月いっぱいまで、海軍全体の作戦・指揮を統括する軍令部は猛反対していた。「危険きわまりない」「大バクチだ」。これらの罵声や怒号に、呉から上京してきた連合艦隊先任参謀黒島亀人大佐が顔を真っ赤にして言い切った。「軍令部は総がかりでハワイ作戦を放棄せよというのですか。それなら山本長官は辞職するといっておられる。われわれ連合艦隊幕僚も全員辞職します」。

最終的に軍令部総長の永野修身大将が「山本にそんなに自信があるというなら、希望どおりやらせてやろうじゃないか」。まさに鶴の一声だった。半藤さんは「国家の命運を賭する重要な攻撃作戦が、こうして、いわば情にからんだような経緯で、正式に決定したのです」と強調している。

実際、戦後になって半藤さんの取材に応じた軍令部参謀の何人かは、真珠湾攻撃を認めようとせず、山本が余計なことをやったために、と悔しがっていたという。一般に海軍は理詰めで統率が取れて一枚岩と言われるが、必ずしもそうではなかったことがわかる。 そういえば、山本五十六の側近だった黒島大佐の名は『海軍伏龍特攻隊』(光人社NF文庫)にも登場する。水中で待ち構えて敵船に特攻する「伏龍」。戦争末期に生み出された最も非情な兵器として知られる。著者の門奈鷹一郎さんは、発案者として「黒島」の名を挙げている。

本書は7章仕立てになっている。「三国同盟」から始まって、「北部仏印進駐」「南部仏印進駐」「独ソ開戦」「御前会議」「東条内閣の成立」と続き、最終章は「対米開戦」。戦争に突入していく後半では、発言のオクターブがいちだんとアップする。南方での局地戦がなぜ米英蘭戦争に質的に転換してしまったのか。「この戦争の質の転換を、誰がやったかというと、山本五十六がやったんです」。海軍への恨み節が噴出する。

本書を読んだ感想をくり返すと、第一に、陸軍と海軍の意思疎通の悪さ、トータルな国家意思形成のずさんさ。さらには既述のように、「NO」といえない空気と、実際に「NO」と言った人たちが抑え込まれたこと。開戦に向けて、「勝利」や「長期戦で停戦」のプランはあったが、「敗戦」のシミュレーションがなかった、「鉄生産」の数字に象徴されるような改竄、隠蔽。アメリカの過小評価とナチスドイツへの過大評価。そして開戦前の日米交渉で大きな桎梏となった「中国からの撤兵」の淵源である中国侵略についての反省がないこと、何よりも国家としてあの戦争の総括ができていないことなどだ。

また、いったん戦争の機運が盛り上がると、「主戦論」が「慎重論」を圧しがちだということにも注意しておきたいと思った。陸軍も海軍もそうだった。冷静な「慎重論」は臆病だとみなされる。これは『戦慄の記録 インパール』(岩波書店)にも書かれている。改竄、隠蔽は『大本営発表』(幻冬舎新書)が詳細だ。

本書はアマゾンの日中・太平洋戦争関連書籍ではトップ。図書館では順番待ちのところが多い。手元に置いて、味読されることをすすめたい。昭和がとっくに終わり、平成も終わったが、昭和の残した苦い歴史が令和になっても未解決であることを教えてくれる。本書が伝える当時の混乱ぶりは、もちろん今日の政治家や官僚、企業人にとっても教訓になる。

なお、海軍が早くからアメリカを仮想敵としていたことは加藤陽子さんの『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(新潮社)にも出てくる。また、開戦後に海軍が早期の戦争終結に反対して戦線を拡大したことについてはNHKスペシャル取材班の『日本人はなぜ戦争へと向かったのか 戦中編』(NHK出版)に詳しい。より上級の軍人の戦争責任については保阪正康さんの『帝国軍人の弁明』(筑摩書房)がある。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?