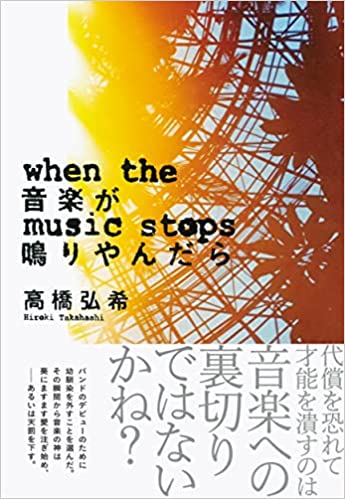

音楽家やミュージシャンを題材にした小説は数多いが、音楽そのものを主題にした小説は珍しいのではないだろうか。本書『音楽が鳴りやんだら』(文藝春秋)は、芥川賞作家・高橋弘希さんの新作。絶えず、ロックの旋律が鳴り響き、音楽を奏でることの楽しさが伝わってくる幸福感に満ちた小説だ。

埼玉県に住む大学生の葵が主人公。幼馴染の4人でつくったバンド「Thursday Night Music Club(サーズデイ)」は、アメリカを中心に90年代に流行したオルタナティブというジャンルを演奏していた。

約2年の活動で、ライブには100人を集客できるところまできていた。新宿でのライブには、レコード会社の社員が視察に来ることを聞かされていた。良ければ契約になるし、だめならそれまでだ。楽曲をつくり、ボーカルとギター担当の葵、ギターの智樹、ベースの啓介、ドラムの伸也、4人皆が意気込んでいた。葵と智樹は私大の3年、啓介はファミレス勤務のフリーター、伸也は家業の塗装工。レコード会社との契約は夢だった。

オルタナティブだが、葵の楽曲は「古き良き時代のポップスのようだ」と評され、メロディーはキャッチーだった。演奏に観客は熱狂したが、葵はいらだっていた。

「採点される音楽なんてあるのか? 俺は消費される音楽を嫌悪してるんじゃないのか? それなのに音楽を商品にする会社に媚売って歌を唄うのか?」

ライブの終盤、葵はストラップを外し、轟音の中、ギターを床に叩きつけて破壊し、マイクに向かってレコード会社を大声で批判した。観客はロックな振る舞いに興奮したが、メンバーは引き攣った顔で葵を見ていた。

契約はご破算になるはずだったが、楽屋にレコード会社の中田という男が現れた。契約を前提に葵一人で会社に来てほしいという。

葵の楽曲には「暴力と繊細さ」が同時に宿り、矛盾が音楽で調和された、前例のないロックだと高く評価した上で、ベーシストを変えることが契約の条件だと切り出される。

「啓介をクビにしてまで、契約したいと思いません」と答えた葵に中田は、ある提案をする。

音楽家一家に育ち、音楽の英才教育を受けた15歳の田村朱音のベースを聞いてほしいというのだ。クラシックが持つ繊細さと、ロックが持つ暴力性。二つを兼ね備えた朱音の演奏に葵は引き込まれる。「自分で才能の芽を潰すことは、音楽への裏切りになる」という中田の説得もあり、葵は啓介を呼び出し、クビを伝える。「みすみすチャンスを逃がすバカはいない」と快諾する啓介。「俺は自分のベースは信じていないけど、おまえの音楽は信じてるんだ」。新たなメンバーでレコード会社と正式に契約。サーズデイの快進撃が始まる。

メンバー同士の人間関係の摩擦や軋轢を描いた内容かと思っていたら、そうではなかった。ある種、葵の音楽性を極限まで追求しながら、メジャーとして成功するストーリーは痛快だ。

名古屋、大阪、東京の順で行われたツアーの最後、葵は白色の静寂の世界を体感する。口から泡を垂らし、けいれんして倒れる葵は「音楽を見たかもしれない」と叫んで意識を取り戻した。

タイアップしたシングルがヒットチャートの1位を記録、全国15カ所で3万人以上を動員するツアーに臨むが、葵は意図的にそのヒット曲をいくつかの会場で演奏しなかった。「期待や要望に応えることがロックなのか?」と疑問を抱き、商業主義に組み込まれている自分に気がつく。「ならその感情を作品にするべきだ」と答えた中田。会社は前作のポップ性を推し進める形を望んだが、葵の音源は全く逆方向を向いていた。

猛烈に反対する営業を中田が抑えた。幼馴染のメンバーは1人、また1人と去り、「異才」あるいは「異形」の新しいメンバーが加わり、サーズデイは海外でレコーディングするまで音楽性を高めていく。そして帰国後、ある事件が起きて、葵は進退を余儀なくされる......。

音楽業界の構造とディテールを押さえた上で、物語は時にミステリアスに、そして弁証法的に展開していく。本稿ではふれないが、新しいメンバーの人間造形にも端倪すべきものがある。

美術など視覚芸術をテーマにした小説では、ある程度美術作品を言語化して描写することは可能だが、音楽ではどうだろう。かなり困難な作業と思われるが、読んでいる間、何かが聞こえてくるような気がするのである。

間違いなく、本作は高橋さんの代表作となるだろう。ロックが好きな人にもそうでない人にも読んでもらいたい作品だ。

高橋さんは1979年生まれ。青森県十和田市出身。2014年、戦争の悲惨さを描いた「指の骨」で新潮新人賞を受賞しデビュー。2017年、『日曜日の人々(サンデー・ピープル)』で野間文芸新人賞受賞。2018年、「送り火」で芥川賞を受賞。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?