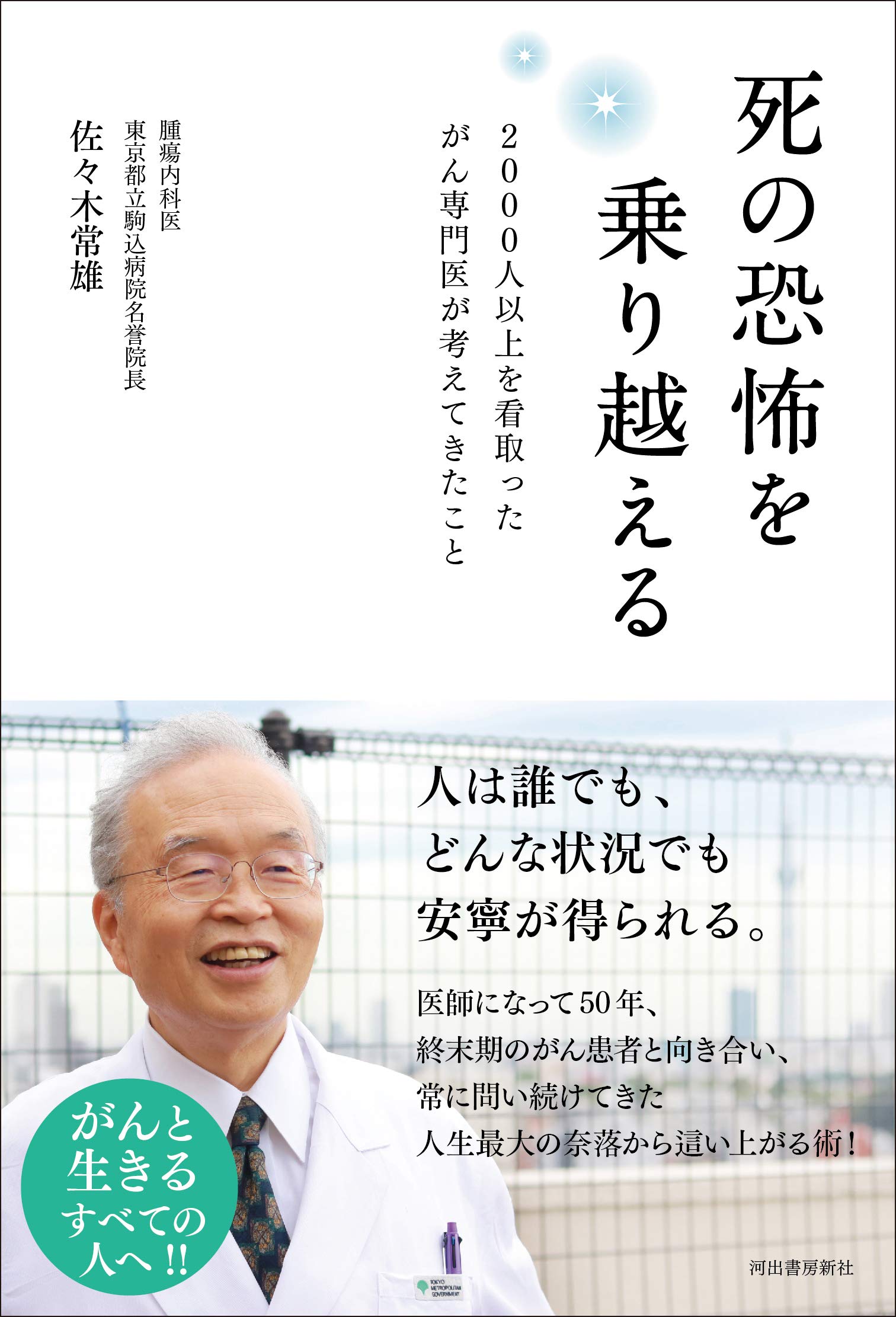

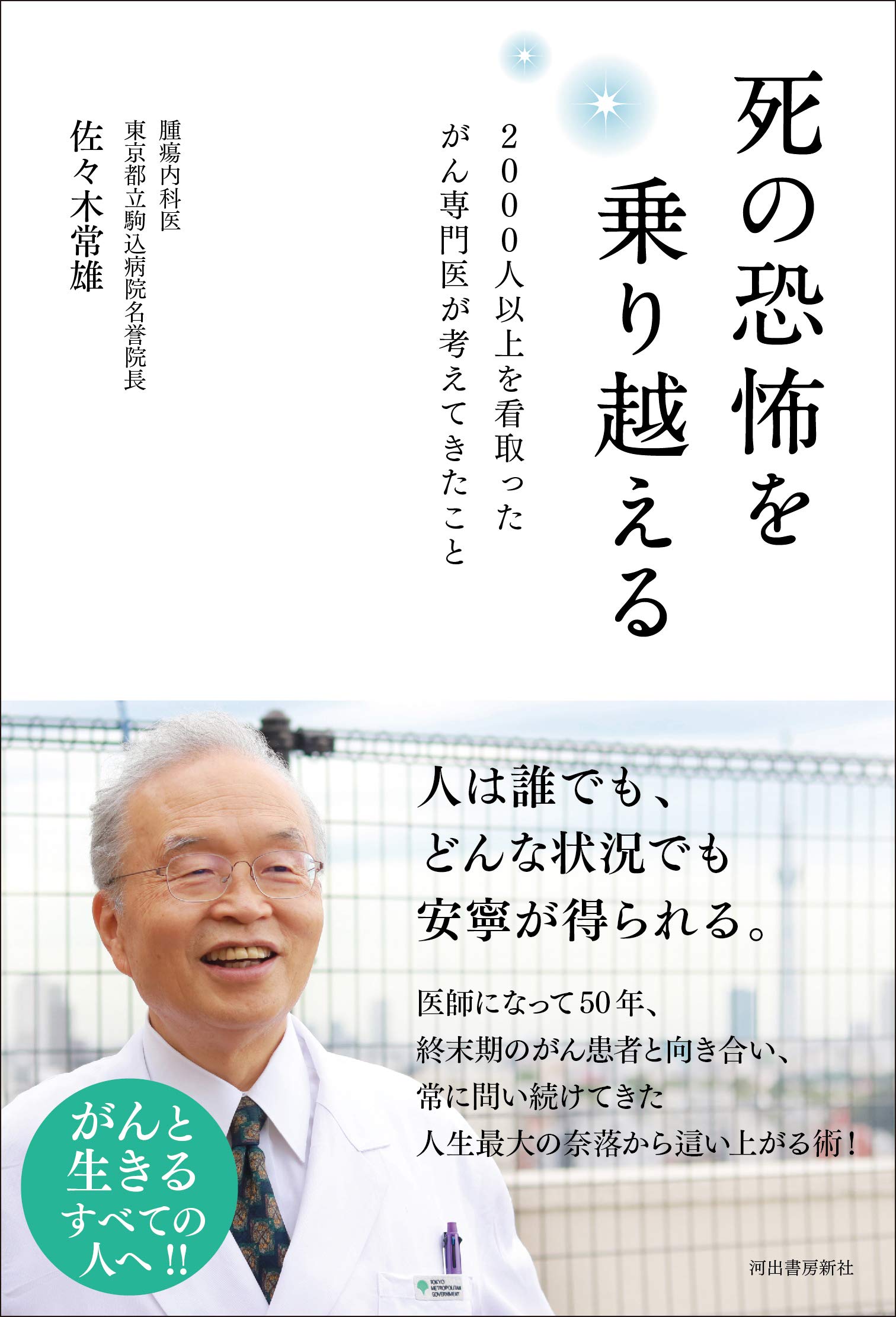

死は全ての人間が受け入れざるを得ない宿命である。そのことをズバリ書名にした怖い本である。このテーマに向き合った著者は哲学者や宗教家ではない。抗がん剤治療にかかわった患者は2万人以上、2千人を超えるがん患者を看取った専門医である。死に直面し奈落に落とされた患者が、どうやったら這い上がることができるのか、ずっと考えてきた。

著者の佐々木常雄医師の専門はがん化学療法、腫瘍内科学である。国立がんセンター(当時)を経て東京都立駒込病院化学療法科(現・腫瘍内科)に勤め、2008年から12年まで駒込病院長だった。がん診療連携拠点に指定されている病院である。

佐々木さんが医師になったころ、患者にがんを告知することはなく、命が短いことを隠していた。ところがいまは、医師が率先して本人に告げる時代である。死に直面する患者を目の前にして、宗教なしで死を乗り越える術がないかを模索してきた。そして、わずかだが奈落から這い上がることができた患者から、そのヒントを垣間見ることができたという。

5章に分かれた45本の記事はさまざまな患者の心を"診断"した記録である。

「最後まで治療するという自分らしい選択肢」

「治療法があるというだけで元気が出る、希望が湧いてくる」

「娘にとって母の命は、母のものだけではない」

「死ぬ覚悟を迫ることは絶対あってはならない」

「人生のお手本のように生きてきた人が安らかに死ぬとは限らない」

「人間は機械にすぎない?それでも魂はあると信じる」

「意識のない夫に届いていた妻の歌う童謡」

「生きる希望を失わなかったのは孫との"約束"があったから」

「古い友人に会う夢を見て、思い出すことで生きる確信を得られる」

「存在しない神にでも"祈る"ことで救いになる?」

70歳の男性は超音波の結果、進行したすい臓がんと診断され、手術は無理で抗がん剤治療を勧められた。治療を受けるべきかどうかを聞くため佐々木医師の外来にやってきた。男性は、「抗がん剤治療は延命効果だけとなると意味がないのではないか。70年生きてきて、数か月ほど長生きすることに意味があるのでしょうか」と話した。

「私は抗がん剤治療を勧めます。延命効果が科学的に証明されているのに、やらないのはもったいない。たとえ1年でも長生きしてこそ何かができる、何か味わえるチャンスがある。私なら、生きていてよかったと思える時があると、希望を持って生きていきたい」

一度も治療を受けずに死んでしまうのはもったいないと話した。 この人は点滴治療を受け、がんは縮小し、1年過ぎても元気で外来に通っているという。

このままでは危ないからと入院を勧めるが聞き入れない患者が、説得の末、ようやく入院した。同室の患者に「私は先生のために入院してあげたの」と話していたことを後で聞く。入院後に容体は急変、家に帰れぬまま亡くなった。佐々木医師は後悔する。「ぎりぎりまで家にいさせてあげればよかったのか」と。「先生のために入院してあげた」という言葉が頭の中に残っている。

気管切開で声が出なくなった外科医の場合。「生きている意味がない、死にたい」という夫に奥さんは「何を言っているのよ。声が出ないくらいで」と叱咤した。これまで医師として自分が同じようなことを患者に言ってきたことに気づき、咽頭全的の手術を受けた。手術から3年後、佐々木医師が自宅を訪ねると玄関に植木鉢が並んでいた。

「私にはもう一つの別の人生がありました。山野草のちいさな花が咲くと感動します。じっと黙って冬を乗り越える。植物は人間より偉い」と話すのを聞いて、佐々木医師は感動する。

多くの患者を見て死の恐怖を乗り越える術を得られたかというと、そうではないと佐々木医師は言う。なぜなら、自分が命の安全地帯にいて、死が差し迫っていないからだ。ただ、国文学者の川平ひとしさんが「人はだれでも心の奥に安心できる心を持っている」というのは間違いないと思うそうだ。人間、どんな状況でも「安寧になれる心」はあるのだと確信しているという。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?