戦後史の中で1968年は特別な一年とされている。東大や日大で全共闘が結成され、ベトナム反戦運動が盛り上がった。黒テント演劇などカウンター・カルチャー面でも様々な新しい動きがあった。一口で言えば、戦後の日本を形作ってきた旧世代に対し、新世代が公然と反旗を翻し、異議申し立てをした時代と言えるかもしれない。

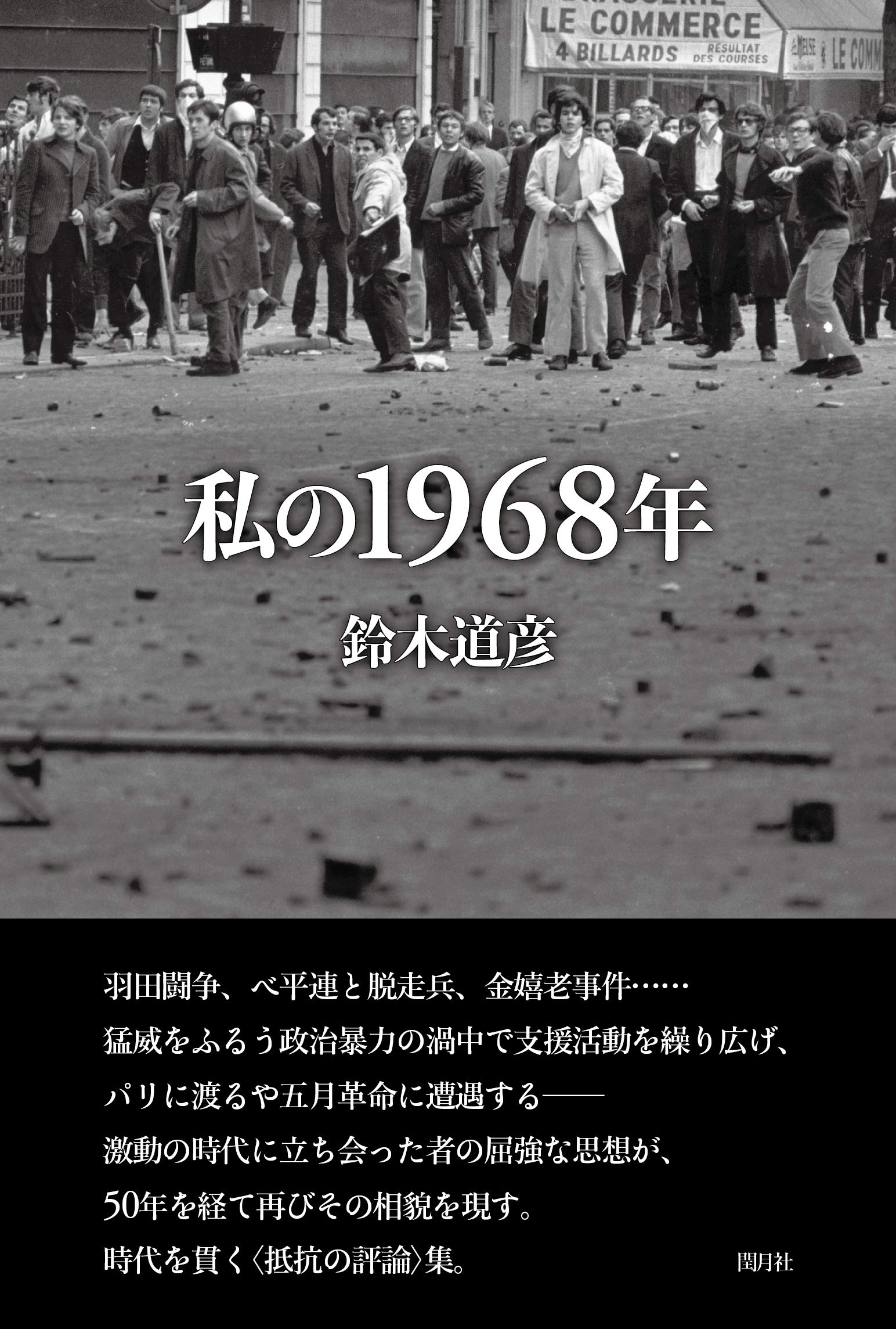

本書『私の1968年』(閏月社)はそんな時代に深く関わったフランス文学者の鈴木道彦さんが改めてあのころを振り返り、過去に発表した文章などを再録して単行本にまとめたものだ。

当時はまだ世界的に「知識人」が影響力を持っていた。その中でも突出していたのが、フランスのジャン=ポール・サルトルだった。サルトルと言えば実存主義、そして「アンガージュマン(参加)」がキーワードだった。

「人間はみずからつくるところのもの以外の何ものでもない」。これがサルトルの考えであり、自らをつくるということ、それがアンガージュマンだ。状況に主体的に関わることで自分の意思を示し、自分が自分たりうる、というような感じだろうか。

日本有数のフランス文学者、鈴木信太郎・東大教授を父に持ち、戦後の早い時期にフランスに留学していた鈴木さんは現地で、「アルジェリア問題」について身を持って知る。宗主国フランスと植民地アルジェリア――。その関係は日本と朝鮮半島の関係に似ていた。

鈴木さん自身は必ずしも「政治青年」ではなく党派性もなかったが、パリでサルトルと知り合い、フランス語でしばしば議論し、アルジェリア民族解放戦線の活動家たちとも昵懇になるうちに、「状況」に対して無関心ではいられなくなる。

当時の日本の「状況」はどうだったか。ベトナム反戦運動が高まり、ヘルメットにゲバ棒の三派系全学連を中心とする反体制派の学生らと機動隊が激しく衝突。67年10月には、京大生の山﨑博昭君(18)が佐藤首相のベトナム訪問阻止闘争で亡くなる。60年安保の樺美智子さん以来の犠牲者だった。

大半のメディアは警察発表に沿って、学生たちの過激な反戦運動を「暴徒」と決めつける。日本国内の多くの知識人は当時、戦後民主主義の枠内にとどまり、急激に過激化する状況に対応できずにいた。そうした中で鈴木さんは、当時教えていた一橋大学のゼミ生たちと、果敢にデモに参加することを決意する。

68年2月には突拍子もない事件も起きた。ライフル銃とダイナマイトで武装した在日韓国人、金嬉老が静岡県の山中の旅館に人質を取って立てこもり、警察にこれまでの在日朝鮮人に対する差別的態度を謝罪しろと要求したのだ。いわば「日本の中のアルジェリア問題」が突然浮上する。

こうして鈴木さんは、金嬉老裁判に手弁当で関わり、ベトナム行きを拒んで日本で脱走した米兵を支援するベ平連関連組織の代表者の一人となる。謹直なフランス文学の研究者が学究にとどまらず、深く現実にコミットすることになるのだ。

本書では当時発表した文章や、出版した著作『アンガージュマンの思想』『政治暴力と想像力』の一部を再録しつつ、あの時代を振り返る。

1968年を回顧・分析した本は多数あるが、おおむね全共闘運動にとどまる。鈴木さんは68年4月から一年間、フランスに滞在しており、「5月革命」を現地で体験している。パリのカルチェラタンを夜中に歩いていて、突然警官に襲われ、警棒で乱打され負傷、血だらけになったこともある。その意味では本書は、ほぼ「国内」にとどまる多くの体験本、研究本とはかなり異なる。いわば世界が揺れ動いた「68年」を本場での体験をもとに、さらに「日本におけるアルジェリア問題」も視野に入れながら、グローバルかつ複眼的、重層的に見通そうとしているのだ。

のちに鈴木さんは研究生活に軸足を移し、プルースト『失われた時を求めて』の個人完訳に取り組んだ。2002年に読売文学賞を受賞したことはよく知られている。プルーストは、裕福な家庭に生まれたが、母親がユダヤ人で、自身は同性愛者でもあった。「マイノリティ」への関心が鈴木さんの中で一貫していたことが分かる。2010年にはサルトルの『嘔吐』の新訳も出している。

本書の「あとがき」で鈴木さんは書いている。「収録した自分の文章を改めて読みなおしながら、私は半世紀の時のもたらした日本の変化を実感するとともに、むしろそれ以上に、依然として変化しないものがあることに強い感慨を覚えた。とりわけ変わらなかった最大のものは、国民の抗議や反対を無視して傲然と居直る権力者の体質である」。そしてこう続ける。

「一方、これに反対する声は以前と違って、きわめて脆弱になった。どんなに声をあげても聴く耳を持たない人びと、反対派への陰に陽に行われる巧妙な弾圧、メディアへの圧力と、そのメディアの劣化、国民の無力感、そういったものが諦めや政治離れを生み、多くの無関心層をつくりだした。表向きは自由な民主的国家を装いながら、ほとんど一党独裁に近い少数の為政者の言いなりになっている現在の社会を考えると、今後に想定される日本の未来に、私は暗澹たる気持に襲われる。『一九六八年』は、そのようなものへの抵抗が生きていた時代として、今一度見直されてもいいだろう」

鈴木さんはいま89歳。今春出版した前著『余白の声』(閏月社)が、「最後の著書」になるだろうと思っていたが、案外好評で、本書を出すことになったようだ。鈴木さんの「遺言」にまだまだ耳を傾けようとする人が少なくないということだろう。時代状況に敏感に反応し、発言してきたいわば「最後の知識人」の一人として、貴重な存在だ。

1968年に関連する本として本欄では、『フォトドキュメント東大全共闘1968‐1969』(角川ソフィア文庫)、『東大駒場全共闘 エリートたちの回転木馬』(白順社)、『かつて10・8羽田闘争があった』(合同フォレスト)、『最終獄中通信』(河出書房新社)、『日大全共闘1968叛乱のクロニクル』(白順社)、『東大闘争の語り』(新曜社)なども紹介している。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?