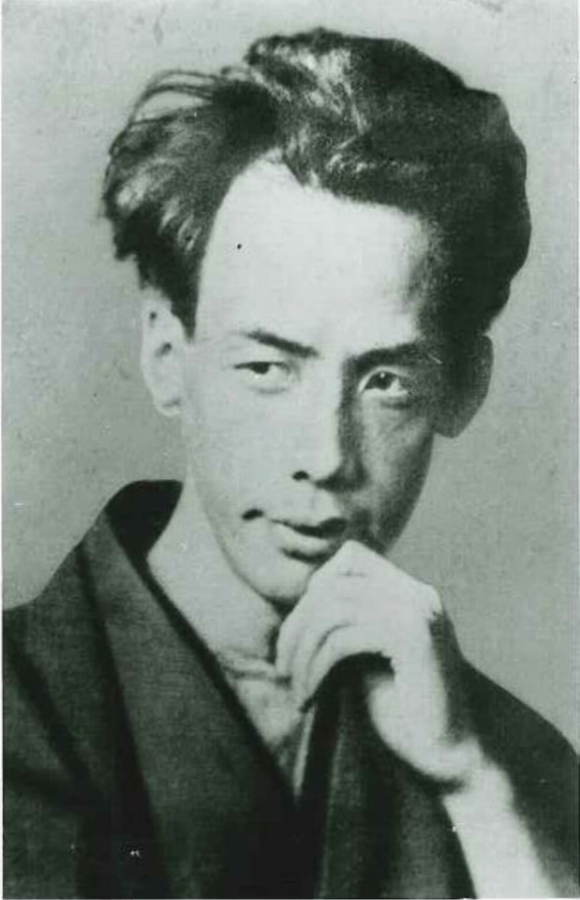

大正時代の文豪・芥川龍之介。代表作の「鼻」をはじめ、古典を巧みに再構成した作品で有名だが、おとぎ話の定番「さるかに合戦」を元にした短編を書いていたことを知っているだろうか。

その名も「猿蟹合戦」。無事にかたき討ちを果たしたカニたち。芥川はしかし、彼らの残酷な「その後」を語る――。

親のかたきを討ったカニとその仲間たち。しかし彼らに待っていたのは、逮捕→裁判という現実だった。

世間からもかたき討ちへの批判が殺到し、遺されたカニの家族たちも、それぞれの道をたどることになる。

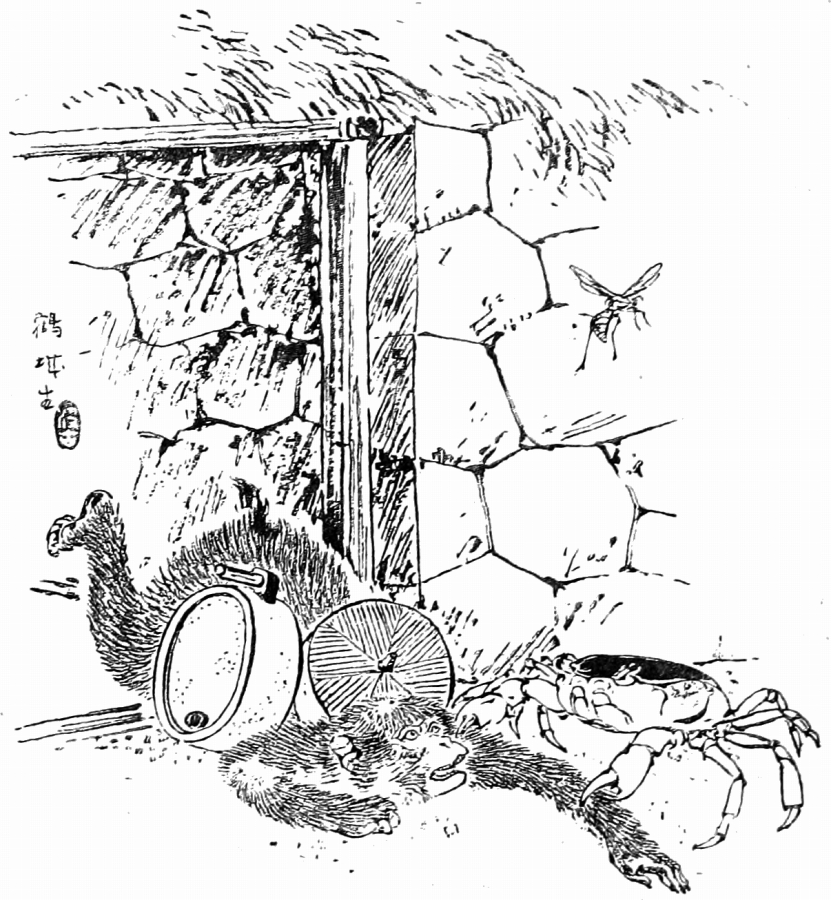

蟹の握り飯を奪った猿はとうとう蟹に仇を取られた。蟹は臼、蜂、卵と共に、怨敵の猿を殺したのである。――その話はいまさらしないでも好い。ただ猿を仕止めた後、蟹を始め同志のものはどう云う運命に逢着したか、それを話すことは必要である。なぜと云えばお伽噺は全然このことは話していない。

いや、話していないどころか、あたかも蟹は穴の中に、臼は台所の土間の隅に、蜂は軒先の蜂の巣に、卵は籾殻の箱の中に、太平無事な生涯でも送ったかのように装っている。

しかしそれは偽である。彼等は仇を取った後、警官の捕縛するところとなり、ことごとく監獄に投ぜられた。しかも裁判を重ねた結果、主犯蟹は死刑になり、臼、蜂、卵等の共犯は無期徒刑の宣告を受けたのである。お伽噺のみしか知らない読者はこう云う彼等の運命に、怪訝の念を持つかも知れない。が、これは事実である。寸毫も疑いのない事実である。

蟹は蟹自身の言によれば、握り飯と柿と交換した。が、猿は熟柿を与えず、青柿ばかり与えたのみか、蟹に傷害を加えるように、さんざんその柿を投げつけたと云う。しかし蟹は猿との間に、一通の証書も取り換わしていない。よしまたそれは不問に附しても、握り飯と柿と交換したと云い、熟柿とは特に断っていない。最後に青柿を投げつけられたと云うのも、猿に悪意があったかどうか、その辺の証拠は不十分である。だから蟹の弁護に立った、雄弁の名の高い某弁護士も、裁判官の同情を乞うよりほかに、策の出づるところを知らなかったらしい。その弁護士は気の毒そうに、蟹の泡を拭ってやりながら、「あきらめ給え」と云ったそうである。もっともこの「あきらめ給え」は、死刑の宣告を下されたことをあきらめ給えと云ったのだか、弁護士に大金をとられたことをあきらめ給えと云ったのだか、それは誰にも決定出来ない。

その上新聞雑誌の輿論も、蟹に同情を寄せたものはほとんど一つもなかったようである。蟹の猿を殺したのは私憤の結果にほかならない。しかもその私憤たるや、己の無知と軽卒とから猿に利益を占められたのを忌々しがっただけではないか? 優勝劣敗の世の中にこう云う私憤を洩らすとすれば、愚者にあらずんば狂者である。――と云う非難が多かったらしい。現に商業会議所会頭某男爵のごときは大体上のような意見と共に、蟹の猿を殺したのも多少は流行の危険思想にかぶれたのであろうと論断した。そのせいか蟹の仇打ち以来、某男爵は壮士のほかにも、ブルドッグを十頭飼ったそうである。

かつまた蟹の仇打ちはいわゆる識者の間にも、一向好評を博さなかった。大学教授某博士は倫理学上の見地から、蟹の猿を殺したのは復讐の意志に出たものである、復讐は善と称し難いと云った。それから社会主義の某首領は蟹は柿とか握り飯とか云う私有財産を難有がっていたから、臼や蜂や卵なども反動的思想を持っていたのであろう、事によると尻押しをしたのは国粋会かも知れないと云った。それから某宗の管長某師は蟹は仏慈悲を知らなかったらしい、たとい青柿を投げつけられたとしても、仏慈悲を知っていさえすれば、猿の所業を憎む代りに、反ってそれを憐んだであろう。ああ、思えば一度でも好いから、わたしの説教を聴かせたかったと云った。それから――また各方面にいろいろ批評する名士はあったが、いずれも蟹の仇打ちには不賛成の声ばかりだった。そう云う中にたった一人、蟹のために気を吐いたのは酒豪兼詩人の某代議士である。代議士は蟹の仇打ちは武士道の精神と一致すると云った。しかしこんな時代遅れの議論は誰の耳にも止るはずはない。のみならず新聞のゴシップによると、その代議士は数年以前、動物園を見物中、猿に尿をかけられたことを遺恨に思っていたそうである。

お伽噺しか知らない読者は、悲しい蟹の運命に同情の涙を落すかも知れない。しかし蟹の死は当然である。それを気の毒に思いなどするのは、婦女童幼のセンティメンタリズムに過ぎない。天下は蟹の死を是なりとした。現に死刑の行われた夜、判事、検事、弁護士、看守、死刑執行人、教誨師等は四十八時間熟睡したそうである。その上皆夢の中に、天国の門を見たそうである。天国は彼等の話によると、封建時代の城に似たデパアトメント・ストアらしい。

ついでに蟹の死んだ後、蟹の家庭はどうしたか、それも少し書いて置きたい。蟹の妻は売笑婦になった。なった動機は貧困のためか、彼女自身の性情のためか、どちらか未に判然しない。蟹の長男は父の没後、新聞雑誌の用語を使うと、「飜然と心を改めた。」今は何でもある株屋の番頭か何かしていると云う。この蟹はある時自分の穴へ、同類の肉を食うために、怪我をした仲間を引きずりこんだ。クロポトキンが相互扶助論の中に、蟹も同類を劬(いたわ)ると云う実例を引いたのはこの蟹である。次男の蟹は小説家になった。勿論小説家のことだから、女に惚れるほかは何もしない。ただ父蟹の一生を例に、善は悪の異名であるなどと、好い加減な皮肉を並べている。三男の蟹は愚物だったから、蟹よりほかのものになれなかった。それが横這いに歩いていると、握り飯が一つ落ちていた。握り飯は彼の好物だった。彼は大きい鋏の先にこの獲物を拾い上げた。すると高い柿の木の梢に虱を取っていた猿が一匹、――その先は話す必要はあるまい。

とにかく猿と戦ったが最後、蟹は必ず天下のために殺されることだけは事実である。語を天下の読者に寄す。君たちもたいてい蟹なんですよ。(大正十二年二月)

大正時代は、西洋式の「新しい」思想や人生観が急激に広まった時代。

作品が書かれる10年ほど前には、有名な乃木希典将軍の「殉死」があったが、このとき、夏目漱石や森鴎外のような「明治世代」が大きな衝撃を受けたのに対し、当時若者だった芥川世代の人々には、冷ややかな反応が目立ったとか。

こうした風潮がさらに広がった執筆時点では、作中でもあるように「かたき討ち」を称賛するなんて完全に「時代遅れ」に。そんなギャップが、作品の背景にはありそうだ。

一方で、カニたちへのマスコミや世論の「バッシング」など、現代に通じる部分も。「君たちもたいてい蟹なんですよ」という締めくくりは、なんとも皮肉だ。

※小説の本文は、青空文庫に公開されている下記のファイルを元に、ふりがなの削除・追加や改行、編注の挿入など、微細な編集を行ったものです。本文中に、現代では不適切とされる表現が含まれる場合もありますが、原則としてそのまま掲載しています。

底本:「芥川龍之介全集5」ちくま文庫、筑摩書房

1987(昭和62)年2月24日第1刷発行

1995(平成7)年4月10日第6刷発行

底本の親本:「筑摩全集類聚版芥川龍之介全集」筑摩書房

1971(昭和46)年3月~1971(昭和46)年11月

入力:j.utiyama

校正:earthian

1998年12月28日公開

2004年3月9日修正

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?