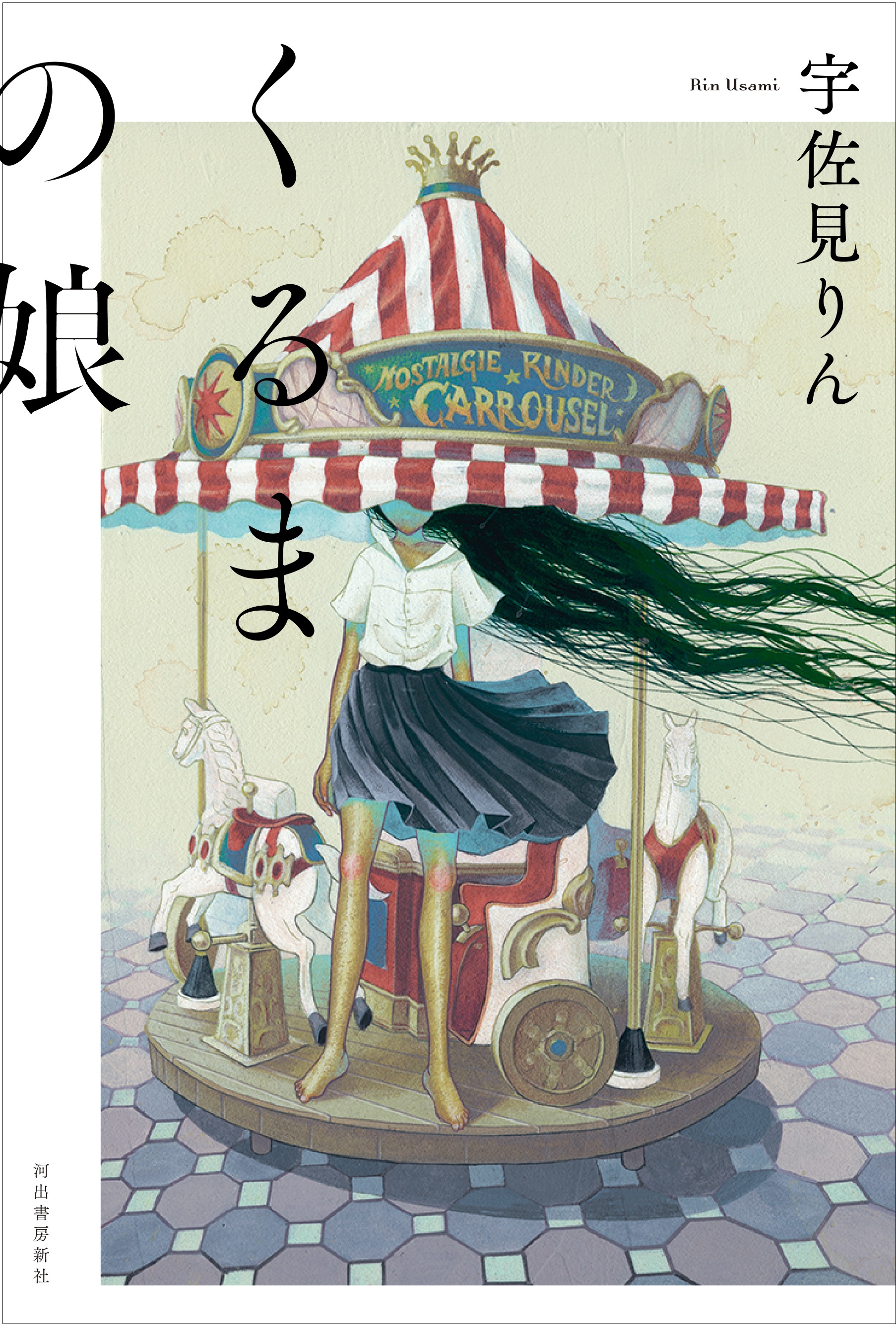

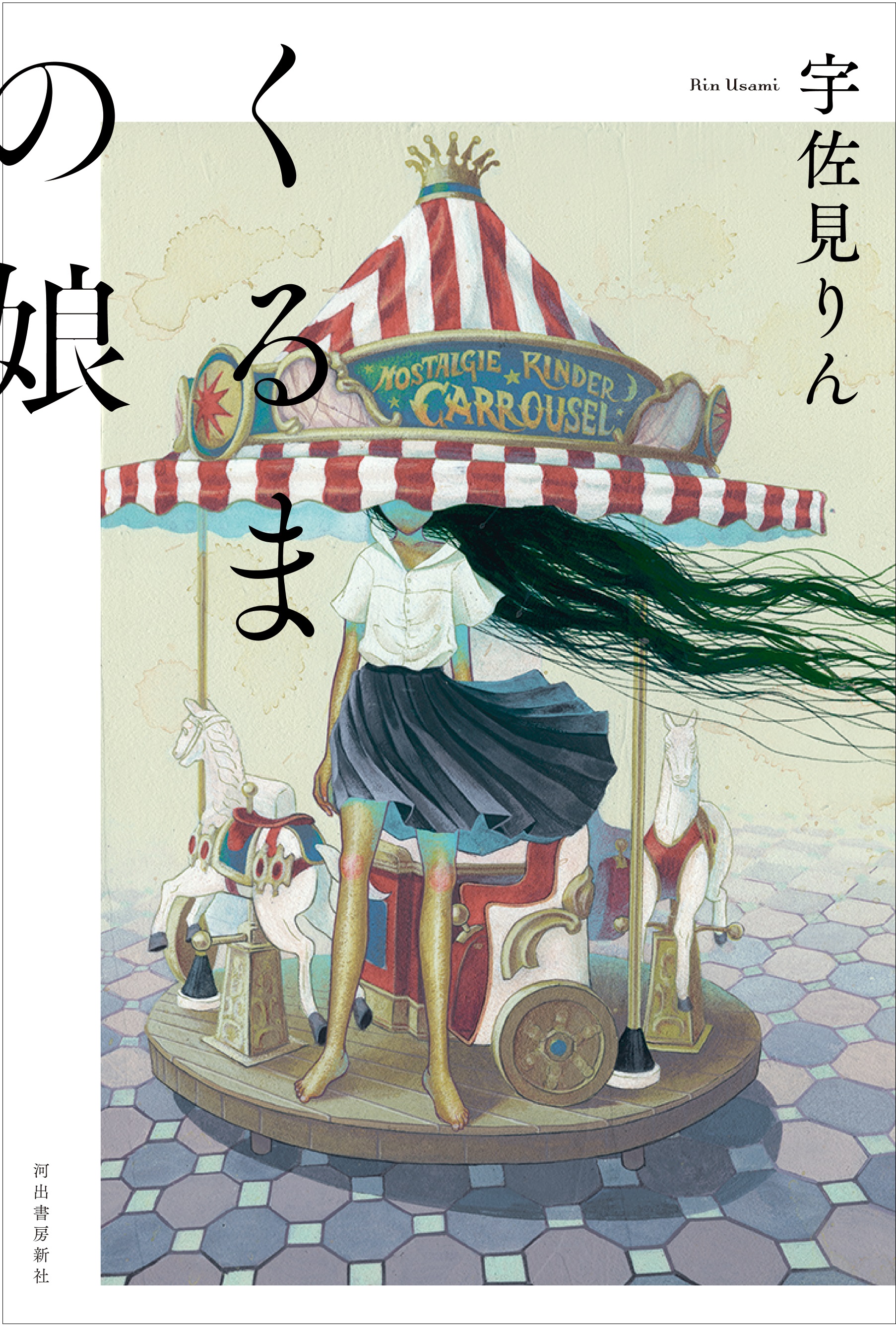

『推し、燃ゆ』(河出書房新社)で芥川賞を受賞し、大きな注目を集めた宇佐見りんさんの最新作『くるまの娘』(河出書房新社)が刊行された。

主人公は17歳の「かんこ」。名前はかなこだが、家族にかんこと呼ばれている。かんこの母は一度脳梗塞になり、それ以降子どものようにふるまうようになった。かんこの父は、機嫌を損ねると暴力をふるう。兄は家族に嫌気がさしてずいぶん前に家を出た。弟も今は母方の祖父母の家で暮らしている。かんこは、このところ注意散漫で居眠りが多く、あまり学校に行けていない。

『くるまの娘』は、そんないびつな家族を描いた小説だ。父方の祖母が亡くなり、葬儀のために久しぶりに家族五人が集まる。かつて家族旅行でいつもそうしていたように、かんこたちは車中泊で葬儀へ向かう。

あの人たちは私の、親であり子どもなのだ。

この小説で描かれる家族の最大の特徴は、「親が大人らしくない」ことだ。暴力をふるう父や子どものように駄々をこねる母に比べて、「あの人たちは私の、親であり子ども」とまで言ってしまうかんこや、一家でもっとも客観的に物事を見る弟のほうが、よほど大人びている。

特に印象的だったのが、父の人物像だ。かんこの父は、見た目だけではごく普通の人なのだが、「ひとたび火がつくと、人が変わったように残酷になる」。子どもにも妻にも手や足が出て暴言を浴びせかける。

一方で、この父は一面的な「DV父」として書かれているわけではない。父には、子どもたちが熱を出せば真夜中でも病院につれていったり、かんこのためにしまじろうの絵を練習したり、かんこが悩んでいると学校に行って先生と喧嘩したりするという、子ども思いの一面もある。そんな父にかんこは、「許せないというのに、父の心のやわらかさを見るたびわけがわからなくなった」と、複雑な感情を抱いている。

父は子どもに暴力をふるい、特に勉強に関して厳しかったが、たった一度、その父がかんこと母を抱きしめたことがある。それは、かんこの中学受験の第一志望校の合格発表だった。

からだが強く引き寄せられ、振り返る間もなく抱きしめられた。父は、泣いた。かんこは父が大声をあげて泣くところを生まれて初めて目の当たりにした。父の、案外高い子どものような泣き声には、かんこのもの以上に何かがこもっているように思われた。(中略)

かんこが、本気で親を守らなければと感じたのは、そのときがはじめてだったと思う。

厳格な「父」の役割からはみ出して、一人の人間としての父が見えた瞬間、かんこは父をはじめて「親であり子ども」だと思ったのだ。

父だけでなく、母も「子ども」のような存在として描かれている。母は病気の前はしっかりしていて、「母」の役割を全うする人だった。しかし病気の後遺症である麻痺や健忘のせいでできないことが増え、泣き出したり駄々をこねたりすることが多くなった。その母に対してもかんこは、苦しみに寄り添い、守ろうとする。

ではかんこが「大人」なのかといえば、決してそうではない。「かんこもまた、この地獄を巻き起こす一員だ」という一文が、かんこの立場を簡潔に言い表している。家族は頻繁に激しくけんかをし、その中には当然かんこもいる。父も母もかんこも、ここでは詳細を省くが兄や弟も、「大人」の面と「子ども」の面をもち合わせた、いびつな家族の一員なのだ。

祖母の葬儀のために集まった五人は、ささいなことで何度もけんかをする。それは家族のけんかというよりも、子ども同士の意地の張り合いに見える。この家族の中では、「親」と「子」、「大人」と「子ども」の境界が極限まで曖昧になっている。

しかし、そこには「家族」がある。友達とけんかばかりするのなら距離をとればよいが、「家族」はそう簡単にいかない(それでも「家族」から離れたのが兄なのだが)。「親」も「子」もなくなっても、そこにあり続ける「家族」とはいったい何なのか。それが本作のテーマの一つだ。

親子の役割が逆転したようないびつな家族は、BOOKウォッチで以前紹介した、第21回女による女のためのR-18文学賞大賞作品「救われてんじゃねえよ」でも描かれている。「救われてんじゃねえよ」を書いた上村裕香さんは、2022年現在21歳の大学生だ。「親が大人でない」家族は、今の時代、あちこちで生まれている家族のかたちなのかもしれない。

昭和の家族像といえば、「厳格な父」「貞淑な母」といった役割を、構成員それぞれがきっちりと果たす、封建的な家族が一般的だった。そこから核家族化が進み、個人主義が顕著になるにつれて、「父」「母」「子」の役割が曖昧になっていった。平成を経て令和となった今、多くの家庭で「みんな子ども」という現象が起きているのかもしれない。

しかし、本作はそのような状況を嘆くものではない。家庭の構成員の役割は曖昧になっても、「家族」は依然としてある。いやむしろ、制度や役割で規定されなくなったぶん、簡単に離れられない情のようなものとしての「家族」が浮き彫りになっていく。ドロドロに溶けてぶつかり合った果てに、かんこたちが見出す「家族」とは何なのか。『くるまの娘』はこの時代を映す鏡であり、私たちが今向き合うべき、新しい「家族小説」である。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?