米国内だけでなく、世界をもしばしば混乱させてきたトランプ大統領は、2020年11月の大統領選挙で敗北、年明けには退陣する見込みとなった。4年間続いたトランプ政権とはいったい何だったのか。

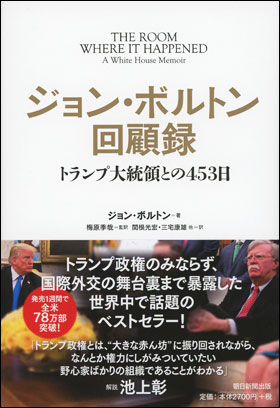

それを元側近の立場であからさまに語ったのが『ジョン・ボルトン回顧録』(朝日新聞出版)だ。著者のジョン・ボルトン氏はアメリカ・トランプ政権で国家安全保障担当大統領補佐官を務めた元高官。「機密情報が含まれている」としてトランプ政権が出版阻止に動いたが、結局、裁判所の判断で出版されることになり、米国ではベストセラーになった。

トランプ政権についてはこれまで何冊もの「暴露本」ともいえる書物が出版されている。しかし、本書はその内容の深さや記述の緻密さで類書の追随を許さない。それは著者が18年4月から19年9月まで、アメリカ政府の国家安全保障の責任者として大統領とともに行動・助言し、その判断や政策の内容をすべて把握していたからだ。

トランプ氏は、一言でいえば大きな駄々っ子。過剰な自信を持っていて、周囲の助言に耳を貸さない。「すべてを即興でこなし、次の瞬間何を言い出すのか、米国側は誰一人として知らなかった」と元側近がぶちまけるわけだから、驚かざるを得ない。自分が注目され、大統領の再選につながることを最優先していたという。

そんなトランプ氏が敗れ、常識的な理性の持ち主と思われるバイデン氏が次期大統領になることが決まって、ほっとした人は多かったようだ。大統領選後にニューヨーク株は上昇した。

米国の大統領選が、今回ほど日本でも注目を集めたことはこれまでになかったのではないか。様々な解説がメディアで流布したが、やや長いスパンで振り返ったのが、『アメリカの政治』(弘文堂)だ。大統領選も含めたアメリカ政治全般の概説書。気鋭のアメリカ史研究者による分担執筆となっている。

本書は分断と対立を深めるアメリカの姿を、歴史をベースにわかりやすく説き起こしている。独立・建国当時は約300万人にすぎなかった人口は、250年ほどの間に100倍の3億人に膨れ上がった。つまり、多数の移民によって成立している国であり、現在も約1000万人は不法移民だと言われている。人種や宗教が複雑。銃規制、人工中絶など様々な課題で国論が真っ二つに分かれている。1860年代まで奴隷制度が残存していた国でもある。

共和党、民主党という二大政党は19世紀からの長い歴史を持つが、内実は複雑だ。奴隷解放を主張したリンカーンは共和党。当時の民主党は奴隷制維持だった。同じ看板でも変遷を経ている。本書でも、リンカーンの共和党と、トランプの共和党はそのイデオロギー的な性格が全く異なっていると指摘している。

トランプ氏については、公職経験がないばかりか、事実誤認やあからさまな嘘に基づく発言を繰り返し、敵と見た相手を罵倒するなど、エキセントリックさが際立つとし、「彼のような大統領が登場したのは、偶然ではなく、それまでに生じていた激しい政治対立の延長上に位置づけられる」と分析していた。トランプ氏や彼を熱烈に支持する人たちというのは、米国史が生んだ必然、というわけだ。

米国民を分断する争点は多々あるが、『アメリカと銃――銃と生きた4人のアメリカ人』(共栄書房)は「銃」に焦点を当てている。

なぜ、アメリカで銃乱射事件は繰り返し起きるのか。それを考える時、アメリカという国は成り立ちから銃とは切っても切れぬ関係にあることを理解する必要がある、銃はアメリカそのものといっても過言ではない、と同書は指摘する。西部開拓では先住インディアン1000万人以上が殺されたといわれているが、その歴史は、「フロンティアスピリット」として称賛されている。「侵略」という言葉はけっして口にされない、と著者のルポルタージュ作家、大橋義輝さんは強調する。

本書の副題にある「4人」とは、サラ・ウィンチェスター夫人、セオドア・ルーズベルト、ヘミングウェイ、ジョン・ウェインだ。

この中で、やや異質なのは、サラ・ウィンチェスター夫人だろうか。サラは1862年、22歳の時に銃器メーカー「ウィンチェスター社」の御曹司と結婚し、4年後に一人娘をもうけたが、生まれて9日後に死去。さらには夫も早逝し、サラは40代そこそこで未亡人になる。当時有名だった霊媒師に占ってもらったところ、「ウィンチェスター家は呪われています。銃で殺されたインディアンたちの霊によって、あなた達に不幸がもたらされているのです」という見立てだった。そして霊媒師は西部への引っ越しと、そこで「家を造り続ける」ことを託宣した。建築をストップすると、サラ自身が呪い殺されるのだという。増築を続けた屋敷は部屋数160にも膨らんで、のちに「ミステリーハウス」(幽霊屋敷)として有名になり、歴史登録財になった。

アメリカではワシントンからトランプまで45代の大統領のうち、狙撃死が4人、狙撃されたものの命を取り留めたのが5人だという。ケネディは暗殺され、レーガンは弾丸が左胸を直撃したが、助かった。「自由と民主主義」のアメリカは、大統領自身が高い確率で銃の標的になっている国でもある。

何かと攻撃的で危なっかしいところが目立ったトランプ大統領だが、意外にも在任中に大きな戦争を始めることはなかった。

『アメリカはなぜ戦争に負け続けたのか――歴代大統領と失敗の戦後史』(ハーラン・ウルマン著、中央公論新社)によると、冷戦が正式に終結した1991年以降でも、アメリカは実にその三分の二を超える年月を、戦争、あるいは大掛かりな武力衝突や武力介入に費やしてきた。

91年のイラクとの戦争、92~93年のソマリア内戦への介入、2001年から継続中のアフガニスタン紛争と世界規模の対テロ戦争、03年からのイラク戦争、16年に始まったシリアとイエメンでの紛争などなど。

ところが、少しさかのぼってこの60年間を振り返ると、唯一明白な勝利と呼べるのは、1991年の第一次イラク戦争(湾岸戦争)だけなのだという。同書は「大統領と戦争」の関係を丁寧に洗い直していた。

米国での同書が刊行されたのはトランプ政権が誕生したばかりの時だった。したがってトランプ大統領への言及はごくわずか。選挙期間中からしばしば公約や発言を翻していることを考えれば「いくら情報に基づいた分析をしても、数時間、あるいは一日か二日で意味のないものになるだろう」と突き放していた。

アメリカではトランプ政権下でコロナが猛烈に拡大した。彼がコロナ制圧のために先頭に立ち、奮闘したという印象は薄い。

『コロナ後の世界を語る――現代の知性たちの視線』 (朝日新書)には内外の著名な学者や文化人が登場する。大著『サピエンス全史』で有名な歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏は、トランプ大統領が「世界保健機関(WHO)を非難し、資金拠出をやめると脅したことには失望しました」と語っている。「グローバルな対策だけでなく、自国のためにも無策だった。トランプ氏は非難されることを恐れ、スケープゴートを探しています。WHOを責め、自身への非難を避けようとしているだけです」。

名著『銃・病原菌・鉄』の著者で生物学者のジャレド・ダイアモンド氏も、「私たちの大統領は最悪です。団結こそが必要な時に、彼は世界中に不統一、不和をばらまいているのです」「彼が再選されれば、米国における民主主義は終わるかもしれない」と危機感を露わにしていた。

トランプ政権と日本との関係については、東京新聞の連載をもとにした『兵器を買わされる日本』 (文春新書)が的確な指摘をしていた。安倍政権になってから、米国からの武器購入が増え、とくに、トランプ政権になってからの増え方がすさまじいことをデータで克明に報告していた。「安倍首相ほどトランプ大統領にこびへつらうことに心血を注いできた指導者はおそらく世界中を探してもいないだろう」という米紙ワシントン・ポストの言葉が引用されていた。

今やその安倍首相も、トランプ大統領も去り、菅首相、バイデン大統領に代わった。新時代の日米関係はどうなっていくのか。武器購入はさらに増えるのか。東京新聞には引き続き十分ウォッチしていただきたい。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?