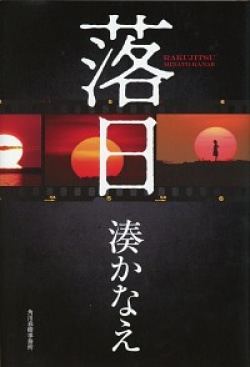

本書『落日』(角川春樹事務所)で、4度目の直木賞候補となった湊かなえさん。デビュー作『告白』は、本屋大賞を受賞し映像化もされた。読むと嫌な気分になる、その作風から「イヤミス」というジャンルの開拓者とも言われるようになった。本作はデビュー10周年を機に、新たな境地に挑んだ作品である。

「裁判」と「映画」というキーワードを与えられ、本作を構想したという。

新人脚本家の甲斐千尋は、新進気鋭の映画監督長谷部香から、新作の相談を受ける。なぜ実績もない自分にといぶかる千尋。引きこもりの男性が高校生の妹を自宅で刺殺後、放火して両親も死に至らしめるという「笹塚町一家殺害事件」の出身地であることが依頼の理由とわかり、一度は断る。

しかし、法事で笹塚町に帰り、当時を知る人たちの話を聞くうちに心が変わり、香に連絡を取る。亡くなった女性には虚言癖があったという噂が気になったのだ。

実は香も幼少期を笹塚町で過ごした時期があった。その時、アパートの隣に住んでいたのが、亡くなった女性ではなかったのかを確かめたいというのが、この映画を思い立った動機だった。

15年前に起きた事件は、すでに死刑判決が確定している。それなのに香はなぜ映画を撮ることにこだわるのか。千尋はどう向き合うのか。二人の視点から交互に物語は進む。

どうやら亡くなった女性、立石沙良の言動にカギがあったことが薄々わかってくる。沙良は千尋の姉と高校の同級生であったことも。

千尋の師匠である大物脚本家の大畠凛子が香の作品の脚本を手掛けることになり、クビを覚悟で「わたしが書きます」と啖呵を切る千尋。大畠が取材のため笹塚町に来ると、千尋が気づかなかった事実が次々と明らかになる。

それでも、この話はいったいオチがつくのか、と読者が不安に思ったあたりから、一気に急展開する。著者の語り口は実にリーダブルで、その掌の上で転がされているうちに思いも寄らないところに連れ出されている。

いじめや家庭内虐待といった今日的テーマも浮上するが、主眼はそこではない。人の心のとらえどころのなさ、あるいは人と人はわかりあえるのか、という普遍的なテーマが下敷きになっている。

湊さんは小説でデビューする前、ある脚本の賞を受賞したが、その分野ではやっていけないことがわかり、小説を書き始めたそうだ。そんな湊さんの思いが千尋に乗り移ったかのように千尋は、脚本づくりに燃える。

そして香もまた映画への思いを新たにする。「落日」というタイトルには、そんな二人への希望が込められているように感じた。

さわやかな読後感に包まれ、確かに湊さんは新境地を拓いたことを確信した。本作が明日(2020年1月15日)の直木賞選考会で、どう評価されるか注目したい。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?