日本橋三越の入り口に、真っ赤なマスクをつけて鎮座するライオンの像。その前にどっしり座っているのは......?

実はこの2頭、ライオンのコスプレをしたゴールデンレトリーバーだ。立派なたてがみは威厳たっぷり。リードにつながれているところが、笑いを誘う。

撮影したのは、ドキュメンタリー写真家の初沢亜利さんだ。イラク戦争前後のバグダッド、東日本大震災の被災地・東北地方、国際社会に刃を向ける北朝鮮や民主化運動に揺れた香港など、時代の中心地を撮影してきた。

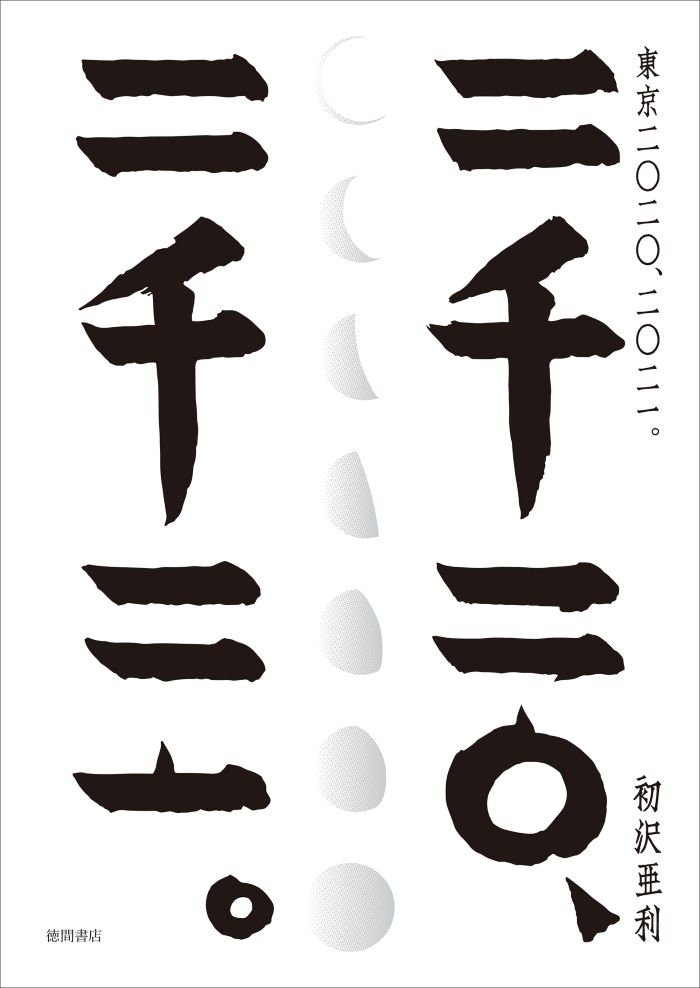

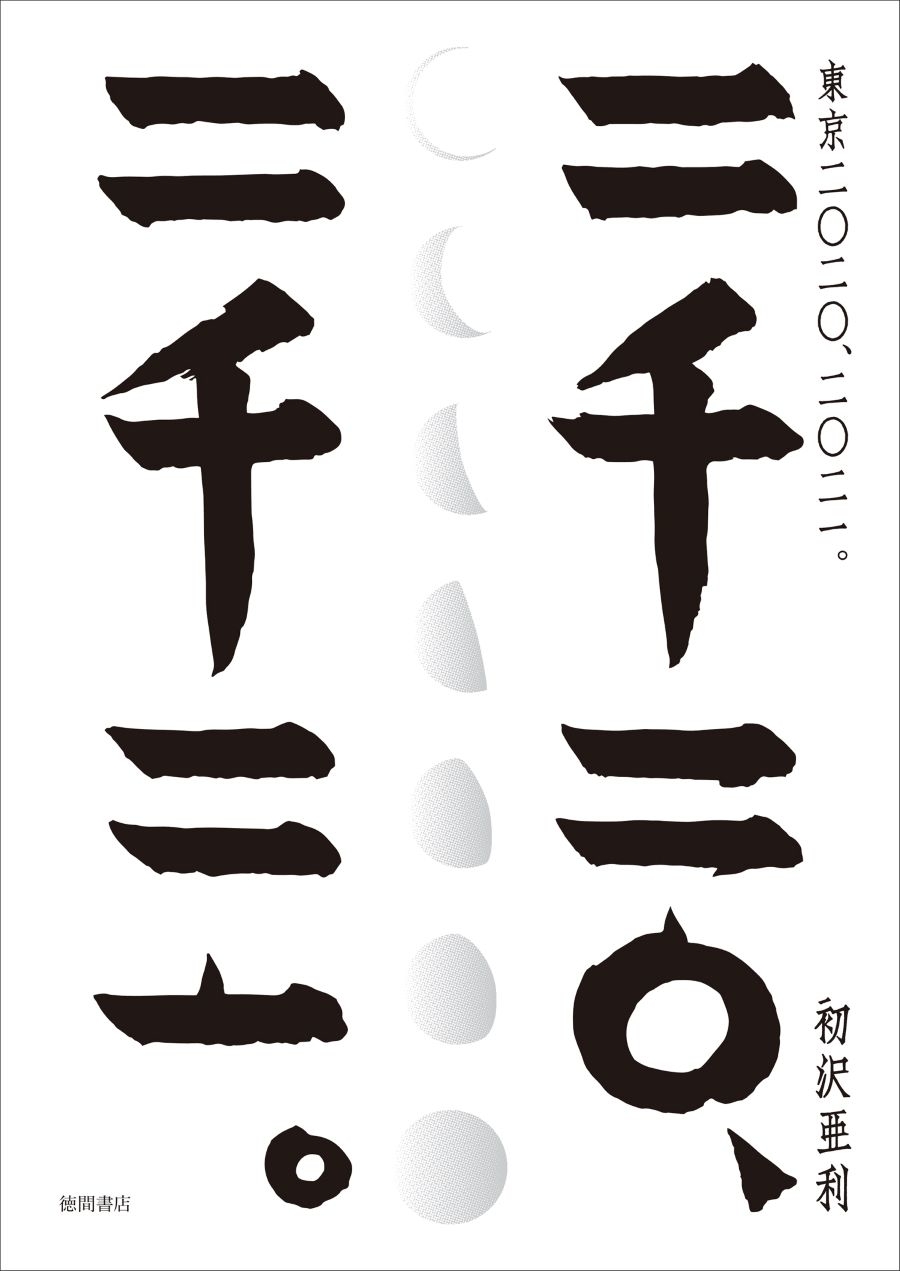

12月18日に発売された新刊、『東京 二〇二〇、二〇二一。』(徳間書店)では、コロナ禍の東京の姿を淡々と切り取っている。

人気のない原宿駅や、マスクをつけた成人式、酒類の提供ができなくなった居酒屋など、これまでの「非日常」が「日常」になった世界が映し出されている。

外出さえはばかられる中、連日、都内各所でカメラを構え続けた初沢さん。「東京」という街を、こう表現する。

「2010年からおよそ10年の間に、北朝鮮、被災地東北、沖縄と廻り4冊の写真集を制作しました。その過程は東京から見渡した際の周縁をめぐる長い旅のようでもあり、その過程で見返す東京という土地は、巨大な権力都市に見えたものです。東京目線が持つある種の権力性は、僕自身の眼差しそのものではないかと思い、自戒する年月でもありました。 長旅を終えた僕が次に撮るべきは、幼少期より居住し、今なお拠点とし、半ば同一化している東京ではないかと」(初沢氏)

初沢さんが東京と向き合いだしたところでコロナ禍にみまわれた。多くのジャーナリストも市民同様に自粛を選んだが、初沢さんは街に出ることを選んだ。

「コロナ禍とは何なのかを言葉で総括することはまだできません。写真家の仕事は、現実の中で5秒前にも5秒後にも存在しない瞬間から歴史を抽出する作業です。本書所収の168点は様々な判断を躊躇し、右往左往した我々自身の自画像であり、そこには撮影者である私自身の迷いも含まれます。コロナ禍を通じ相互監視は強化されました。誰もが隙を見せたらつけ込まれてしまう神経質な社会はこれからも続くのでしょう。この2年を通じて何が変わり、何が変わらなかったのか。記憶の手引き、次世代に語り継ぐ資料として、この写真集がわずかでも役に立てば幸いです」(初沢氏)

人物を撮影したものは、ほとんどがマスクをつけている。顔の半分が隠されているのに、あたたかな気持ちにさせてくれる写真も。

今でこそ記憶に新しいが、いつか薄れてしまう。コロナ禍の東京のリアルが収められた本書。これからの世代に語り継がれる重要な資料にもなるだろう。

■初沢亜利 (はつざわ・あり)さんプロフィール

1973年、フランス・パリ生まれ。上智大学文学部社会学科卒。

第13期写真ワークショップ・コルプス修了後、イイノ広尾スタジオを経て写真家としての活動を開始する。東川賞新人作家賞、日本写真協会新人賞、さがみはら賞新人奨励賞受賞。写真集に『Baghdad2003』(碧天舎)、『隣人。38度線の北』『隣人、それから。38度線の北』(共に徳間書店)、『True Feelings 爪痕の真情』(三栄書房)、『沖縄のことを教えてください』(赤々舎)、『東京、コロナ禍。』(柏書房)。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?