中国の「ドローン」がすごいことになっている、という話を聞いたのは数年前のことだ。教えてくれたのは、中国のドローン企業を視察してきた日本のテレビ関係者。それからしばしば中国のドローン関係の記事を見るようになった。今や中国が、世界のドローン需要の過半を占めているということはよく知られている。

頭の隅にぼんやりと、そんな知識だけはあったのだが、2018年12月28日の朝日新聞には驚いた。一面から大展開する「米中争覇」という特集記事。大々的にドローンのことを取り上げていた。「AI兵器開発、米中しのぎ ドローンが攻撃判断、『自動戦争』に現実味」という大見出し。記事本文の冒頭シーンも強烈だった。

「赤土がむき出しになった中国の山あいを、ドローン(無人機)が鳥の群れのように舞った。その数119。人工知能(AI)が機体を制御し、集結や分散を繰り返す。攻撃目標を発見すると、2群の編隊に分かれてぐるりと取り囲んだ・・・」

中国の国有企業「中国電子科技集団」が開いたAI技術の発表会。報じられていたのはそこでのプレゼン光景だ。架空のCG映像も流された。人工衛星を通じて指令が送られ、無数のドローンによる攻撃で高層ビルが立ち並ぶ都市が火に包まれる・・・。ドローンが、IT時代の新兵器としてきわめて有効で、無限の可能性を秘めているということを見せつけた。

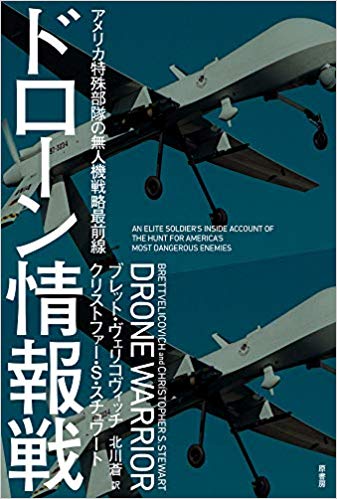

長い前置きになったが、本書『ドローン情報戦――アメリカ特殊部隊の無人機戦略最前線』(原書房)は、中国に対抗する米国、それもドローン軍事利用の進み具合をつぶさに報告したものだ。

著者のブレット・ヴェリコヴィッチ氏は10年以上にわたってテロ対策と情報分析活動に従事した軍用ドローンのエキスパート。アメリカ陸軍特殊部隊DELTAのドローン技術者・情報分析官として、アフガニスタンやイラクなど、対テロ戦争の最前線を経験してきた。多くの戦功をあげブロンズスター・メダルや戦闘行動バッジ(CAB)を授与された。デューク大学でMBAを取得、除隊後はドローンによる東アフリカでの野生動物保護などに従事しているという。

共著者のクリストファー・S・スチュワート氏は「ウォールストリート・ジャーナル」調査報道記者。2015年に自身の記事でピュリッツァー賞を受けた。「GQ」や「ニューヨークタイムズ・マガジン」など新聞・雑誌を中心に様々な媒体で活躍しているという。

当然ながら本書の内容には、きわめてデリケートな部分がある。したがって、原稿を国防総省刊行物安全保障事前審査局に予め提出して出版許可を得ている。「ほとんどの人がその存在すら知らないようなさまざまな政府機関の職員がこの原稿を読み、内容を詳しく精査した」。この審査には、執筆にかかった以上の長い時間を要し、その結果、割愛せざるを得なかった部分もあるという。

本書を一言で言えば、すでに「新時代の戦争」が始まっている、ということだ。その体験者が著者だ。初めてドローンに触れたのは2005年、最初の任地、アフガニスタンに赴任しているときだった。入隊して2年、まだ20歳だった。その後、ドローンのエキスパートになり、25歳にして、ターゲットを選んで殺害できる権限を付与された。

ドローンの性能は飛躍的に向上し、シリアでの人質救出、ソマリアでのテロリスト拘束など海外でのあらゆる作戦行動で活躍しているという。いまやワシントンの軍事指導者層は、こうしたドローン革命を推進してきた人たちだそうだ。

本書では著者が体験してきた、幾つもの「実戦」の様子が再現されている。まるでテレビゲームだ。とはいえ著者は、殺害を決める最終段階では必ず迷った、と書いている。「人違いだったらどうする?」。

本書は当局の許可を得たうえでの出版だというが、それにしても相当な内容だ。日本の防衛庁や警察庁の担当者は、おそらく原著発売当時から手にしているだろう。最も熱心に読んだのは、中国か、ロシアか、あるいはイスラム国か。まだ残存するアルカイダなども読んでいることだろう。すでに映画化が予定されているという。

それにしても出版元の原書房は、海外物に強いと感心する。本欄では、『主治医だけが知る権力者―― 病、ストレス、薬物依存と権力の闇』、『人と馬の五〇〇〇年史』、『ジビエの歴史』、『世界から消えた50の国』などを紹介ずみだ。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?