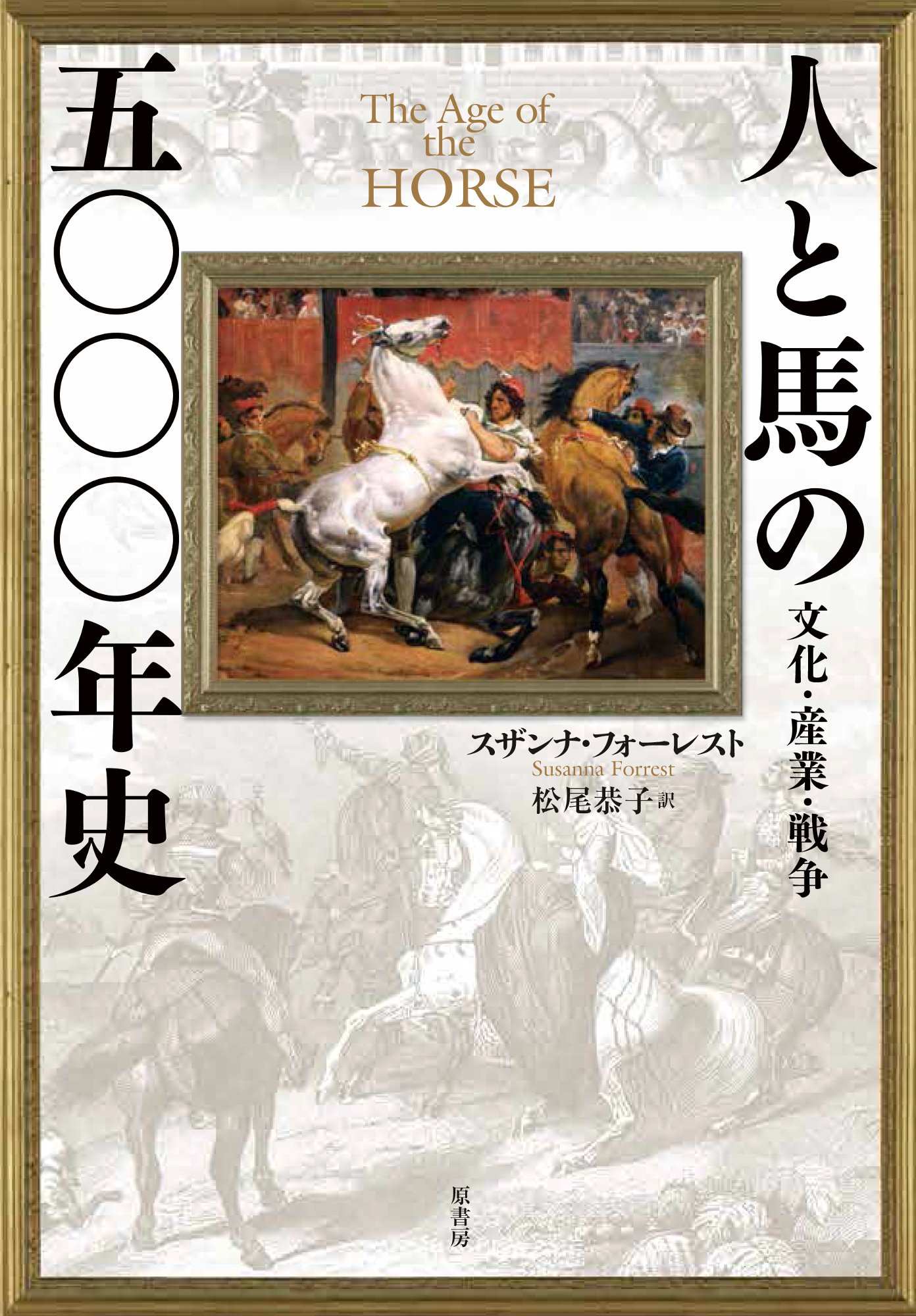

馬は「人類の最も崇高な獲得物」と言われるそうだ。本書『人と馬の五〇〇〇年史』はそうした馬と人との長い付き合いを、様々な側面からたっぷり描く。

著者のスザンナ・フォーレスト氏は英国の作家・ジャーナリスト。ケンブリッジ大で社会人類学を専攻し、2016年には植物史をテーマとした著作で、米国のソフィー・コウ賞を受賞している。

馬は賢い。馬車や荷馬車として人や物を運び、騎馬として戦争でも活躍する。牧場ではカーボーイの助手であり、曲技団では安定した芸を披露する。オリンピックでは馬術があり、競馬ではスピードを競って観客を夢中にさせる。戦前、軍服姿の天皇陛下はつねに白い馬にまたがっていた。本書では野生馬が家畜化し、やがて人間にとって不可欠な存在になるまでのヒストリーを豊富な知識をベースに、馬を主役とした物語として記述する。

類書は少なくないと思われるが、本書のスリリングなところは、「肉」についての論考だろう。「アメリカ人は馬を食べない」という見出しのもとに、馬肉と人類のかかわりについてたっぷり書く。

「二一世紀において、馬を食べる国は馬肉食を嫌悪する国から馬を輸入している」

「フランス系の住民が多いカナダ、キューバ、メキシコはアメリカから、ベルギー、フランス、オランダはイギリスから、日本、インドネシアはオーストラリアから輸入し、食べない国は自国の馬を喜んで輸出する」

この腑分けから見ても分かるように、アメリカは馬を食べない国だ。西部劇などで馬が大活躍するが、連邦政府は馬肉検査に対する補助金を廃止、2007には馬を食用として殺すことが事実上禁止された。

本書によれば、ヨーロッパでは馬肉を食べるようになったのは比較的新しい。馬肉は長く「異教徒の食べ物」とされ、また「仕事の相棒」を食うことへの反発もあった。18世紀末、それまで諸事情で忌避されていた馬肉を、学識ある医師が栄養面や安全面から推奨し、農耕民が老いた馬の肉を食べるようになる。さらに戦争での食料不足が拍車をかけた。1812年、モスクワから撤退したナポレオン軍の兵士は、飢えをしのぐために馬を殺して食べた。19世紀中葉には、欧州各国で食用が解禁されるようになる。もちろん低級な肉としてだが。

アメリカでは1917年、セントルイスに馬肉市場が開かれたが、余り広がらなかったようだ。安い牛肉が容易に入手できたこともある。動物愛護を訴える一部の人々は、馬肉産業への反発を強め、爆弾テロなども行った。

今ではアメリカの老いた馬は、メキシコなどに移送される。捨てられる馬も少なくない。米国各地で近年、そうした捨て馬の群れが目撃されているという。日本では余り知られることがない、アメリカの悲しい馬の姿だ。著者は博物学的な知識を基礎に、ジャーナリストとしての現場ルポも交え、時にシニカルな視線で、人と馬の歴史と現状を「影」の部分も含めて活写する。さすがケンブリッジ大卒。日本では余り目にしないタイプの重厚な著作だ。文学的な表現や引用も多く、翻訳が大変だったのではないだろうか。(BOOKウォッチ編集部)

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?