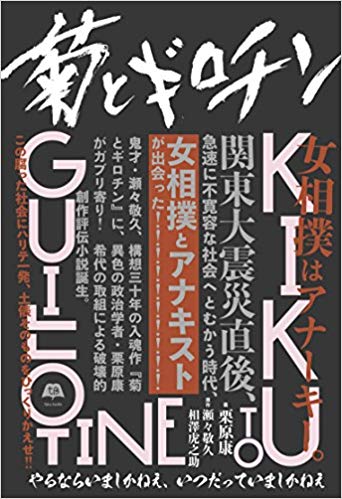

瀬々敬久監督の映画『菊とギロチン』(2018年7月公開)は、大正時代末期、女相撲の一座とアナキスト・グループ「ギロチン社」の若者が出会ったという設定で描かれた物語だ。本書『菊とギロチン やるならいましかねえ、いつだっていましかねえ』(タバブックス)は、そのノベライズ本。

著者の栗原康さんは、アナキズムの理論、歴史を講談のようなテンポいい語り口で書いた『何ものにも縛られないための政治学』(株式会社KADOKAWA)や『アナキズム 一丸となってバラバラに生きろ』(岩波新書)を今年(2018年)出したアナキズム研究者。あちこちから威勢のいい啖呵が聞えてくる。

明治時代に女相撲の興行が全国的に広まった。女力士は貧しい農村の出身が多かったという。本書の主人公である花菊こと、トモヨもまた福島の田舎で小屋のすきまから盗み見た女相撲の巡業を見て、「おら、つよぐなりでえ!」と門をたたいたのであった。

一方、1923年の大阪。ギロチン社の中浜哲は「極東虚無党総裁」の名刺で、紡績王とよばれた鐘紡の社長、武藤山治の政党、実業同志会の事務所を仲間とともに訪ね、面会を強要する。300円をせしめた彼らは奪った金で女を抱いて酒を飲んだ。アナキストの彼らは、略奪を意味する「リャク」という行為を東京の財閥、系列銀行、子会社と派手にやり、やばくなって大阪に移ったのだった。そこで大杉栄の虐殺を知り、復讐を誓うのだが。

映画と本書では、女相撲の巡業先でギロチン社の面々は彼女らと出会う。「プロレタリアートのための女相撲っ!」なんて掛け声も飛び出す。しだいに両者は心を通わせてゆく。

貧しさからの解放を求めたのは女力士もアナキストたちも同様だったに違いない。彼女彼らが連帯したという設定は瀬々敬久監督らの想像だろうが、この上なく美しい。

大逆事件から1年後に起きたギロチン社事件で、中浜ら2人は死刑判決を受ける。中浜は「リャク」しかやってないし、大逆罪が適用されたわけでもないのに、刑が重すぎる。栗原さんは「法とか関係なしに、こんなやつらシレっと殺しちまえ、だってアナキストなんだから法とかどうでもいいんでしょう、ヒャッハハってのが、この結果なんだとおもう。チキショウ」と書いている。1926年、中浜の死刑は執行された。享年29。

瀬々敬久監督による映画の後日談「小説・その後の菊とギロチン」も収録している。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?