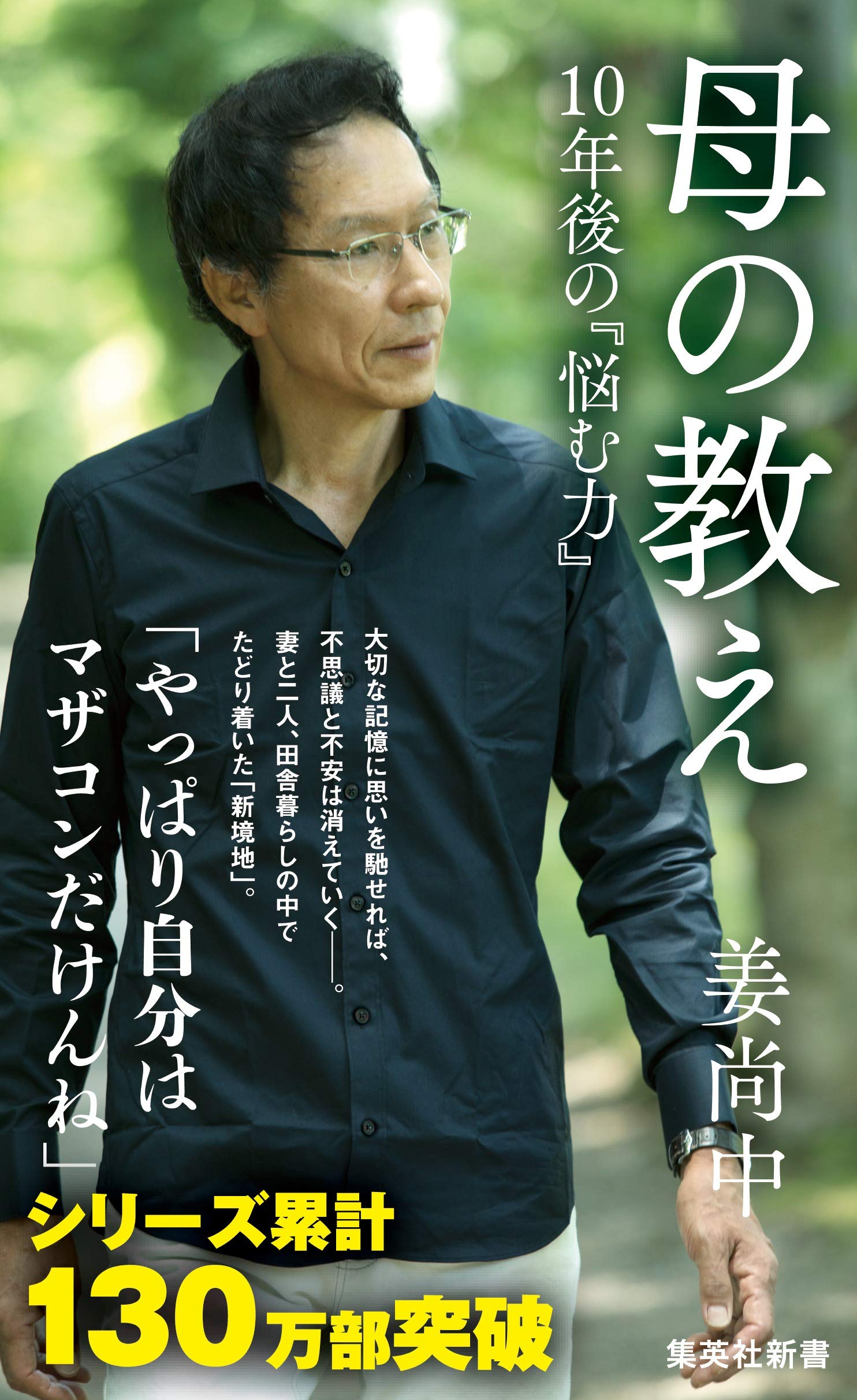

新刊書を読みながら、この本は売れそうだなと直感することは意外に少ない。そんなレアな一冊が、姜尚中さんの新刊書『母の教え 10年後の「悩む力」』(集英社新書)だ。

テーマは「母」だが、何しろ著者の文章があまりにも繊細で美しい。練達の女性エッセイストが書いているかのようだ。心象風景が折々の自然の描写に重ねられ、清冽な抒情があふれる。涙する読者も少なくないのではないか。

姜さんの現在の住まいは、東京からそう遠くない高原にある。具体的には軽井沢のはずれ。観光シーズンともなると、人や車でごった返すが、中心街を少し外れると、静けさを取り戻す。木立の中を歩いていると、すべての邪念のようなものが消えていく。

「木漏れ日に映える緑、鶯の可愛らしい啼き声、そして若葉の芳しい匂い・・・五感が自然に解き放たれ、樅の木立の間から浅間山の雄姿が見えるころには、妻も私も、うっすらと汗ばみながらも清々しい気分になっている」

新生活の涼やかな日々がそんなふうにつづられている。「妻も私も」と、自分より前に妻を出すところが、いかにも女性ファンの多い姜さんらしい。

長く住み慣れた千葉から軽井沢に引っ越したのは5年前。引き金になったのは、その何年か前に息子が急死したことだった。失意のどん底に突き落とされた。しかも、そのことをめぐって一部週刊誌でいろいろと書かれた。ネットがさらに追い打ちをかける。自宅の写真までアップされるようになり、愕然とした。引っ越そうか...。

妻は、思い出が詰まった千葉の家から去りがたかった。移るか、とどまるか。何年もやり取りを繰り返した。ある日、夫婦で遠出のドライブをして今の住処の近くを通ったとき、妻が言った。「ここなら、棲んでもいいわ」。

本書はこのように、「息子の死」がいかに重く夫婦にのしかかってきたか、そのことが何度も語られる。息子は真夜中に一人で家を出て、夜が明けるまでひたすら歩く「孤独の散歩者」だった。「極度の神経症に苦しめられた、彼の世界に巣くう孤独のムシを、私はどれだけ理解していただろうか」。

高原でひと汗かき、「首回りが、秋の夕暮れの冷気でひんやりと感じられるようになると、ふと、息子の顔が浮かんでくる」。

本書の表題は「母の教え」だが、まるで隠された重苦しい通奏低音のように、息子への追憶が繰り返し奏でられる。はた目には定年後に軽井沢に引っ越し、庭いじりや高原の散策を満喫する幸せな熟年と思われがちな姜さん夫婦。実は今も「息子の死」という重荷を背負い、そこから逃れられず、悶々としている姿が浮かび上がってくる。

思い出すのは、堀辰雄の『風立ちぬ』の世界だ。結核に侵され、死が迫る婚約者に「私」は高原の療養所で付き添う・・・。姜さんの軽井沢の家が、おそらくはご夫婦にとってのサナトリウムなのだということに読者は気づくことだろう。姜さん自身も書いている。「私たちは、心の避難所を探し求めていた」。

こうして本書は在日韓国人として生まれ、東大教授まで上り詰めた姜さんが、いかに別の苦悩――それは普通の日本人の一家でも起きている――に苛まれ続けているかをさらす。

その一方で、姜さんを支え、励ますのが「母」だ。韓国から許嫁との結婚のため日本に来てから働きづめ。気が休まる時間がなかった。おっとりした少女は、やがて神経症的なこだわりにとらわれ、壮年期には躁鬱の激しい性格に変貌していた。しかし、人生の終りに近づくにつれ、本来の穏やかな性格を取り戻して亡くなった。その母への思いが本書の主旋律となっている。

日本語を学ぶ機会に恵まれず、読み書きが不自由。姜さんがドイツ留学中に、ときおり手紙が届いた。それは兄嫁による口述筆記だった。

「学のなかもんはダメね、手紙ひとつ書けんとだけん。心のうちばお前に伝えたかばってん、それができんけん、義姉さんに書いてもらうことにしたたい。そっちは春になって少しは暖かくなったね? ドイツはどがんとこか、さっぱりわからんばってん、寒かところのごたるね。こっちはもう桜が咲きよるよ」

母にとって人間は二種類しかいなかった。「情のある人」と「情のない人」だ。「世の中にはよか人もおっとよ。情のある人もいるとたい」。母はまさしく「情のある人」だった。そしてときどき姜さんのことを「センセイ」と呼んでからかった。「知」や「理」の世界にどっぷり浸っている息子は、「情」を忘れていないか。そのことがおそらく気になったのだろう。

姜さんのミリオンセラーになった『悩む力』は、夏目漱石とマックス・ウェーバーの著作を道案内役に、「自我」について考察していた。まさしく「知」や「理」が軸になっていた。もちろんそこには「情」も忘れないような配慮が施され、その適度なミックスぶりがベストセラーにつながったのだろう。

「10年後の『悩む力』」と銘打たれた本書の案内役は、亡き母や息子である。ともに「情」の世界の人だ。したがって漱石やウェーバーのような「知」の世界に縁遠い読者も、自分の問題として読むことが出来る。その意味で本書の読者層は幅広い。「売れる」と思ったもうひとつの理由である。

軽井沢の自然は、間違いなく著者の心理に微妙な変化をもたらした。6月から7月には濃霧があたりを覆い、幻想的な世界に包み込まれる。その情景に最初は戸惑ったが、やがて待ち遠しく思うようになった。「すべてを見えるものにしないと気が済まない、露出狂的な世の中に飽き、むしろ、見えないものがあったほうが心が和やかになると、心底から納得するようになった」。

高原を歩きながらベンチに腰を掛けたとき、ふと懐かしい人たちの顔が浮かんでくるときがあるという。父や母、叔父や息子、恩師や「心友」...すでに故人となったひとたちだ。

「みんな微笑んでいる。少なくとも、私にはそう見える」

世の中、愛する人や身近な人と死別し、苦しい思いを抱えている人は少なくない。中年以上になれば、ほとんどの人にそのような経験があるだろう。本書はそういう人たち、とりわけ定年後のシニア世代にとっては格別の味わいがあるはずだ。ご夫婦で回し読みするのも良いかもしれない。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?