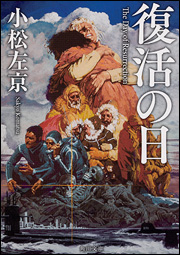

新型コロナウイルスの急激な拡大に、「まるでSFが現実になったかのようだ」と思った人が少なくないようだ。謎の感染症の爆発的流行で世界が大混乱に陥る、というのは、SF小説や近未来を想定した映画で、しばしば取り上げられてきたテーマだからだ。その中でも多くの人が想起するのが小松左京の名作『復活の日』(角川文庫)だ。

吹雪のアルプス山中で遭難機が発見された。傍にはジェラルミン製の壊れたトランク。中には、感染症を引き起こす、恐ろしいMM菌が入っていた。春になり雪が解け始めると、ヨーロッパ各地で奇妙な死亡事案が報告され始める。やがて全世界に被害が広がり、人類が滅亡の危機に陥る・・・。

本書を基に1980年、映画「復活の日」が公開されている。見た人も多いだろう。角川春樹事務所とTBSが共同製作し、東宝が配給したSF大作。アメリカ大陸縦断ロケや南極ロケを敢行した。総製作費は25億円。ロバート・ボーンやオリビア・ハッセーなど有名な外国人俳優も多数出演していた。海外でのタイトルはずばり「Virus(ウイルス)」だった。

映画によれば、当初は新種のインフルエンザが疑われ、「イタリア風邪」などと呼ばれた。しかし実際には某国研究所で開発された新型ウイルス兵器「MM88」がスパイによって奪われ、それが拡散した結果だった。世界はほぼ全滅、南極に取り残された観測隊員などわずかな人数だけが生き残り、人類復活に向けて悪戦苦闘するというストーリーだ。

日本でもマスクをした患者が病院に殺到、「肺炎」と診断される。病院は大混乱で医療崩壊。死屍累々のゴーストタウンと化した東京の様子を、遠隔操作で動くドローンのような装置が映し出すというオマケまでついている。核戦争の話も登場する。

監督は深作欣二、撮影は木村大作。日本側の配役は草刈正雄、千葉真一、緒形拳、多岐川裕美など。今や千葉県知事になって、新型コロナウイルス対策に当たる森田健作さんも出演している。この映画のことを思い出しているかもしれない。

小松左京は1931年生まれ。京都大学文学部卒。『日本沈没』(1973年刊)であまりにも有名だ。星新一、筒井康隆と並び、日本のSF御三家と称される。

今回、原作を手にして改めて知ったことがあった。映画よりもかなり前の1964年に発表されているのだ。日本が高度成長を驀進し、東京オリンピックで沸いていたころに、このようなペシミスティックな作品が創作されていたことに驚く。背景などについて、次男の小松実盛さんが解説している。

「途方もない犠牲者をだした第二次世界大戦。この戦禍の時代に思春期をすごした小松左京は、本土決戦で命を落とす覚悟をしていました」

思いがけず終戦を迎え、ようやく平和な時代が来るかと思いきや、1950年には朝鮮戦争が勃発。54年にはビキニの水爆実験で第五福竜丸が死の灰を浴びる。62年にはキューバ危機。米ソ対立が強まり、第三次世界大戦が絵空事ではなくなっていた時期もあった。10代半ばから30代前半にかけての小松左京を波状的に襲った、同時代の激動と不安が本書にもろに反映されているのだ。自身が初版のあとがきで書いている。

「核ミサイルの時代になって、『惑星的な危機』が現実の問題になった時、われわれはもう一度世界と人間とその歴史に関する一切の問題を『地球という一惑星』の規模で考えなおす必要にせまられていると思う。このために、文学もまた、自己の専門領域にとじこもってばかりおらず、なりふりかまわず他の一切の領域について、自分なりの考察をひろげる必要がある」

人類が直面する「惑星的な危機」について、文学者として正面から取り組む必要があるという高らかな宣言。本書を軽い気持ちで構想したのではないことがわかる。そして、「専門領域にこだわらない」というスタンスで、小松左京は果敢に最新科学に挑んだ。要するに猛勉した。実盛さんは解説を続ける。

「本作品は、最新の生物学、軍事情報などが溢れんばかりに盛り込まれ、南極を含む世界各地がリアルに描写されています」

しかしながら当時の小松左京は、まだ一度も海外旅行の経験がなかった。物語に関する情報は書籍や雑誌に加え、大学や研究機関の図書館に通って入手した。アメリカ文化センターにも足を運び、「サイエンス」や「サイエンティフィック・アメリカン」などの雑誌に目を通した。そこで海外文献をコツコツ書き写していたら、米国人の係員が気の毒に思ったのか、ごく初期のコピー機で複写してくれたそうだ。その時の驚きを、左京はのちに自伝で語っているという。本書は、まだコピー機が日本では出回っていなかった時代に書かれたものなのだ。

作品の予言的な洞察は、その後不幸にも一部で現実化する。映画撮影中の1979年には実際にソ連で、奇妙な「病気」が発生した。最初は風邪のような症状だったが、見る見るうちに重症化して、10日ほどの間に44人が亡くなった。ソ連の軍事施設からずさんな管理で流出した研究用の炭疽菌によるものといわれている。2001年にはアメリカで実際にテロリストが炭疽菌を使用し、死者が出た。

21世紀に入ってからは、新型のウイルスによる感染症が世界のあちこちでたびたび発生するようになった。今回の新型コロナウイルスは最大級。各国の備えや対応が十分だったとはとてもいえない。実盛さんはこう締めくくっている。

「小松左京が意図したように、『復活の日』というフィクションが、危機の迫る世界においてワクチンの役割をなし、人間が断崖に追い詰められる前に、そのような事態を回避する一助になることを願っています」

今回の新型コロナウイルスで、東京や大阪では「復活の日」のリバイバル上映の話も出ていた。しかし、緊急事態宣言が映画館など大型施設にも波及しそうなので、どうなることか。

本書は1975年の角川文庫の改訂版。アマゾンの SF・ホラー・ファンタジー 部門では1位をキープしている。この感染症は当初「チベット風邪」と呼ばれた、など、映画とは多少設定の違うところもある。ウイルス自体の特性についての記述は極めて詳しい。変異種が突然生まれてくる可能性についても言及されている。「核酸増殖」などという新理論も出てくる。ワクチンづくりが間に合わず、青ざめる医療陣の動揺ぶりも克明だ。

小松左京はダンテの『神曲』に魅せられ、大学ではイタリア文学を専攻したそうだ。人類滅亡を描く本書も、『神曲』なみの壮大なスケールだ。小松版の、時代を現代に置き変えた『神曲』といえるかもしれない。

本書には、朝鮮戦争で、米軍が細菌兵器を使ったらしいとか、旧日本陸軍の医療関係者や、一部の学者がそれに協力したらしい、などという話も出てくる。BOOKウォッチで紹介した『陸軍登戸研究所〈秘密戦〉の世界――風船爆弾・生物兵器・偽札を探る』(明治大学出版会)は戦前の日本で行われていた「秘密」の軍事研究について解説している。その中には生物兵器の一つ、ウイルス兵器の研究もあった。実験には成功していた。教科書的にはあまり知られていない話だ。同じく細菌戦など生物兵器の研究を行っていた「関東軍防疫給水部本部」については『731部隊と戦後日本』(花伝社)に詳しい。

BOOKウォッチでは、ほかにも多くの関連書を取り上げている。『中国共産党と人民解放軍』 (朝日新書)や『超限戦――21世紀の「新しい戦争」』(角川新書)では今回の新型ウイルスとの闘いを「新しい戦争」と見る見方を紹介した。

『流行性感冒――「スペイン風邪」大流行の記録 』(東洋文庫)は100年前に日本でも38万人が亡くなったスペイン風邪について、当時作成された公式報告書だ。まだ「ウイルス」のことがよくわかっていなかった時代に、持てる科学・医療知識を総動員して対応に当たった先人たちの知恵と苦労がわかる。並製のガーゼマスクについては、「防御効果なし」とする実験結果なども掲載されている。

このところ医療崩壊が問題になっているが、新型肺炎の拡大状況を考えると、二類感染症(SARSなどが含まれる)に対応した指定医療機関数やベッド数が、やや心もとないのではないかということは、すでに2月段階で『感染症の近代史』(山川出版社)を紹介する中で指摘済みだ。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?