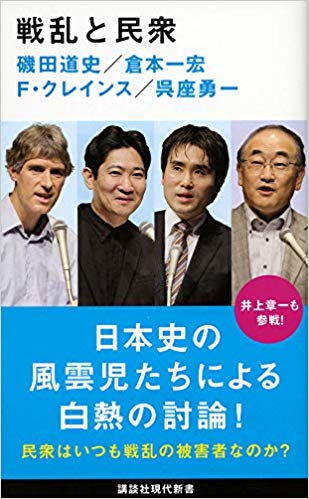

一般に歴史ものは、権力者たちが主役になる。そのとき民衆はどこで何をしていたのか。国際日本文化研究センター(日文研)の人気学者たちが、英雄中心の歴史とは異なる、民衆を主語とした日本史を語り合ったのが本書『戦乱と民衆』 (講談社現代新書)だ。2017年10月に行われたシンポジウムの再録。磯田道史、倉本一宏、フレデリック・クレインス、呉座勇一の4人がまず問題提起し、さらに後日の座談会で議論を深めている。

トップバッターは倉本一宏さん。白村江の戦いに参加した兵士たちの話から始める。古代最大の敗戦。九州などの豪族に挑発され、参戦させられた農民たちはどうなったのか。敵は専門的な軍人だが、こちらは寄せ集め。まったく歯が立たない。多くが殺された。のちの史料には郡長や豪族クラスが異国で捕虜になり、数十年たって倭国に帰還した逸話が出てくるが、庶民レベルの話はほとんどない。このあたりは著書『戦争の日本古代史――好太王碑、白村江から刀伊の入寇まで』にも詳しい。

続いて時代は一気に飛んで室町時代へ。著書『応仁の乱』が大ベストセラーになり、『陰謀の日本中世史』などでも知られる呉座勇一さんの登場だ。庶民はいつも戦争の犠牲者ではない、という視点から語る。その一例が「足軽」。戦時は参戦するが、平時は略奪者だったというのだ。

室町時代は土一揆が頻繁だったが、不思議なことに応仁の乱の期間はぴたりと止む。なぜなら一揆衆は、応仁の乱の最中は、大名の傭兵「足軽」に転身していたからだという。「足軽は超越した悪党」という史料も残るそうだ。戦費調達という名目で略奪し、食料を奪う。大名から報酬は支払われない代わりに、略奪が黙認されていたという。これもある種の庶民の「生きる知恵」というところか。

フレデリック・クレインスさんは、徳川家康が欧州では評判が悪かった話を紹介する。その理由は大坂の陣における「乱取り」だ。武道の練習ではない。「戦いの後で兵士が人や物を略奪した行為」のことだ。勝った側が負けた側の女性を襲ったりした様子が、屏風絵にも残る。日本にいたイエズス会の神父らが、そうした「異常ぶり」を本国に報告していた。家康は「悪党」のイメージなのだという。

当時の戦乱の実態については、本欄で紹介した『飢餓と戦争の戦国を行く』(藤木久志著、吉川弘文館)の中でたっぷり書かれている。レイプが横行し、兵士でなくても捕虜にする。「ひとさらい」「身ぐるみ剥ぎ取り」があたりまえ。敗者の側から大量の「奴隷」が生まれる。シャム人らの奴隷商人に安価で買いたたかれ、海外にまで売り飛ばされていた。「七回の餓死に遭っても、一度の戦争に遭うな」という言い伝えは各地に残っているという。

クレインスさんによれば、「乱取り」は、当時の日本では勝者の権利だったが、ヨーロッパの戦争では認められていなかったそうだ。

最後に話すのは『日本史の内幕』の大ヒットを飛ばした磯田さん。明治維新150年で西郷隆盛や坂本龍馬などばかり取り上げられるのは問題だと指摘する。戦乱の舞台となった京都の普通の人々は置き去り。そこで磯田さんは庶民の声を紹介する。

史料となったのは、明治期に京都で刊行されていた「京都日出新聞」。明治33年の秋に、読者の「禁門の変」体験記を募集して掲載しているのだ。いまでいう庶民の「戦争体験記」。そこに、一般庶民のリアルな体験談が出ていた。

磯田さんによると、禁門の変では京都の6割ぐらいが焼けたという。まさに焼け野が原。30万の人口が23万ぐらいに落ち込んだ。そこで庶民がどうやって生き延びたか。京都の町に火をつけたのは誰だったのか。実体験をもとにした、あまり知られていない話が掲載されている。

本書を読めば、人気の歴史学者たちが歴史を、常に権力者と庶民の複眼でとらえようとしていることがよくわかる。そのあたりのバランス感覚が、人気になる秘密なのだろう。座談会には『京都ぎらい』井上章一さんも参加しているが、日本史については、いまや日文研の黄金時代だ。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?