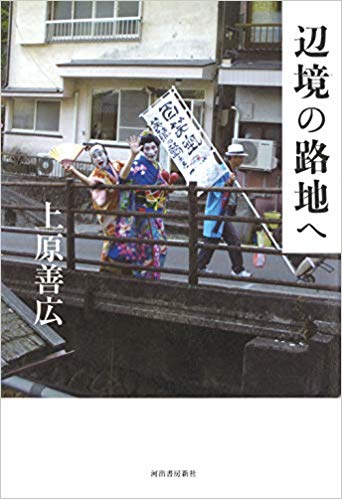

にんげん、時にうんと自堕落になりたいという衝動に駆られることはないだろうか。でも実際にはそうすることも出来ず、いつもの日常をなぞるのみである。その代償行為として人の不幸な話や恥ずかしい行いに興味をもち、本を読む。ノンフィクション作家上原善広さんの新刊『辺境の路地へ』(河出書房新社)は、そんな人間のダメな本能を刺激する本である。

上原さんは被差別部落のルポルタージュなどに実績があり、『日本の路地を旅する』(文春文庫)で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞、南大阪の被差別部落で育った自らの出自を描いた前作『路地の子』(新潮社、2017年)は、ノンフィクションだが小説のような劇的な展開で話題となった。

硬派なテーマの中にふと見せる「弱さ」のようなものが、読むものを引き付けるライターだ。『路地の子』でも自殺未遂にふれていたので、その後が気になっていた。新刊のタイトルから東北や九州の被差別部落のことを書いた本かと想像したら、まったく違った。文字通り、辺境の地方を旅してつづった文章を集めたものだ。ただし、これはルポルタージュといった高尚なものでなく、著者が見聞きし、体験した「不幸話と己の恥」ばかり。よく書いたし、発表したものだとまずは感心した。

たとえば「八戸の女」。取材旅行で来た青森の八戸で、あまり器量のよくない女とマッサージの店で知り合う。その後一緒に酒を飲むようになり、おいおい事情がわかる。北海道出身の女は結婚しているのだが、DVを受け岩手の家を出て八戸に流れてきたのだった。「私」は東京に付きあっている女性がいるのだが、女に札幌で一緒に住まないかと誘われ、同意する。約束して別れたが、「それ以来、私は女と連絡をとっていない」

あるいは「北国逃亡」。札幌郊外の町に殺人事件の取材に来て、読者だという若い女性教師のアパートに転がり込む。彼女は教師同士で不倫をしていた。かくいう「私」も大阪に妻子を残したまま東京へ出てきて、今も東京で女性と同棲しているのだった。3日で北国での生活は煮詰まり、1万円を抜き取り、「私」は北海道から逃亡する。「数日後、女から携帯に『1万円』という、一言だけの不気味なメールが届いた」。「指名手配犯のように逃亡に逃亡を重ねようとしていたのだろうか」。そのことに著者が気付いたのは「この原稿を書いているここ最近のことである」と結んでいる。

このほか大阪や神戸、那覇などの裏街を描いたルポ調の文章も収められているが、圧倒的に「私」が主人公のものが面白い。つげ義春の漫画に登場する、うらぶれた主人公にあと一歩でなりきれなかった「私」が、ぎりぎりのところで日常に留まっている。

なぜ、この本が出来たのか、それぞれの文章は書かれたのか、「あとがき」にしては異様に長い「あとがき」にそのへんの事情が明かされている。睡眠薬と精神薬の中毒になっていた7年間に書かれた文章で、「薬が抜けた現在の、明瞭な頭で読み返してみると、よくこれだけ己の恥をだらだらと書き連ねることができたものだと思う」と書いている。「その頃の私は、確かに気が違っていた」と。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?