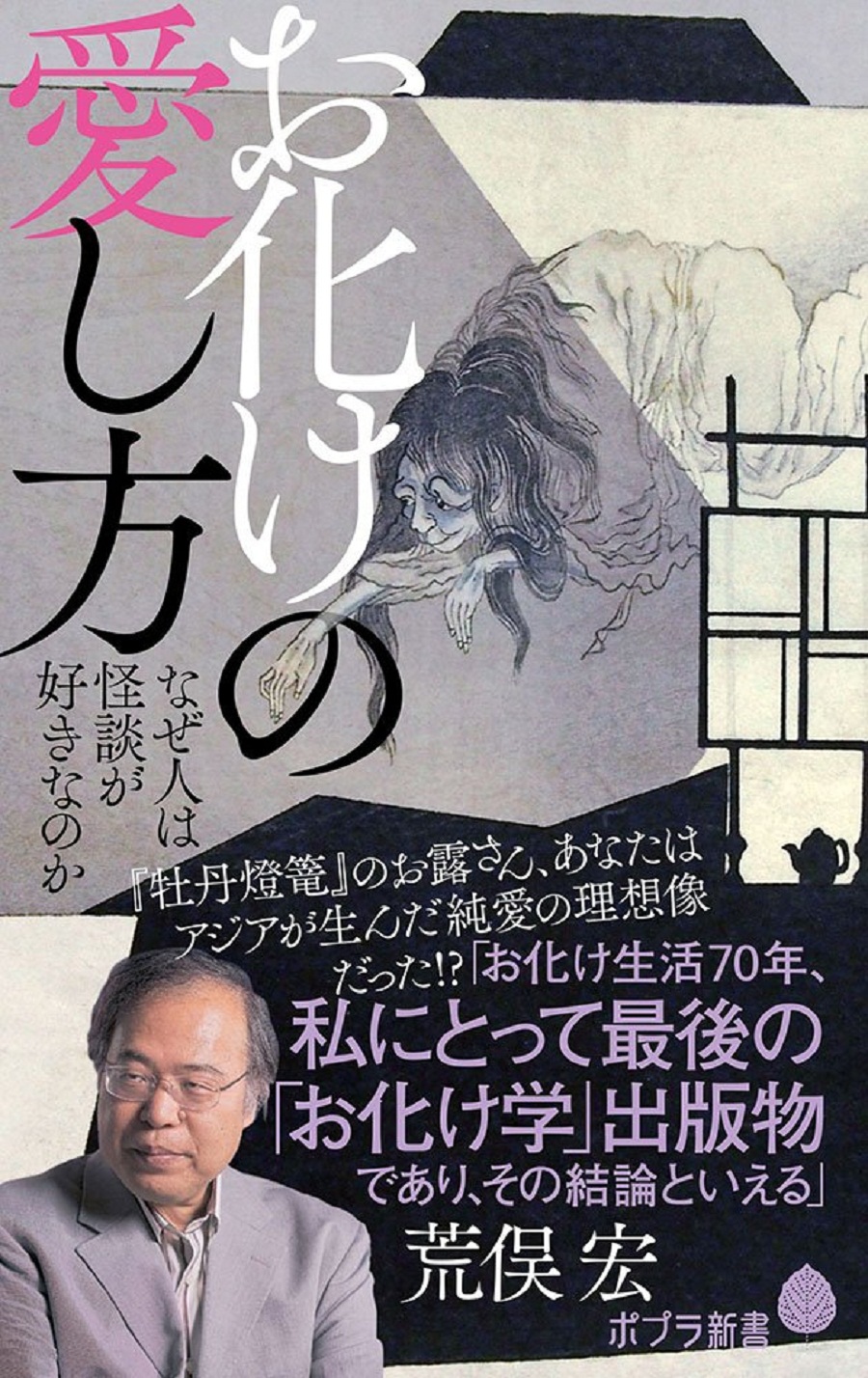

お化けを愛する――。ちょっとだけなら、やってみたい気もしないではない。でも、そんなことって、本当にできるのだろうか。本書『お化けの愛し方』(ポプラ新書)の著者、荒俣宏さんは、それができるのだという。

荒俣宏さんは、平将門の怨霊を操る怪人を主人公にした『帝都物語』(角川文庫)の著者だ。改めて紹介する必要もないほどの著名人だが、博覧強記の人物で、ほかに博物学者、神秘学者、収集家、図像学研究家、妖怪評論家、翻訳家、タレント......さまざまな肩書を持つ。その荒俣さんが本書を「私にとって最後の『お化け学』出版物であり、その結論といえる」とするのだから、妖怪ファンでなくても無関心ではいられない。

タイトルの愛する、の逆を問うてみる。人はなぜ、お化けが愛せないのだろうか。理由はいくつも挙げられそうだ。怖い、汚い、薄気味悪い、たたられる......。こうした感情は、主に仏教が仕立てた、と荒俣さんは見る。地獄をビジュアル化した源信(平安時代)の『往生要集』や、人が死んで骨になるまでを描いた『小野小町九相図』(安楽寺)を目の当たりにすれば、死はいかにも恐ろしい。あれは、誘惑を断ち、つましい生活を推奨する仏教の教えの一環だったのか。だが、死後の世界の住人、お化けは本当に怖い存在なのだろうか。

怪談のルーツは、やはり中国にあったそうだ。「どの文学史を開いても、江戸時代に始まる日本の怪談文学流行のきっかけは、明代初期の文人、瞿佑(くゆう、1341~1427)の『剪燈新話』(せんとうしんわ)がつくったと説明されている」。『剪燈新話』は唐時代までに地方で見聞された怪事件や珍現象などを収めた奇談集だ。始皇帝の命令などによって不老不死の霊薬を求めるなかで、お化けも食べる薬として探索された。その資料が基になっている。それらは、従来の説教臭い因果噺や迷信とは違っていた。インテリ向けの文語体ではあったが、人の情念や霊魂信仰といった心の問題に迫ることで(当時としては)新感覚の物語だった、という。

さらに明末の馮夢龍(ふうぼうりゅう、1574~1645)。奇談をまとめた短編集『情史類略』(じょうしるいりゃく)を書いた。口語体でつづられた白話小説で、このような伝奇物が町人にも読まれるようになった。

いずれの書物にも怖いお化けの話は入っていた。一方で、精霊が美女になって男と結ばれる話や、死んだ女性がなお恋人に思いを寄せる話などが、むしろ数多く収められていた。お化けと人間とのややエロチックで純粋な恋愛物語である。両書とも一世を風びし、愛するに値するお化け、ちっとも怖くないお化けが、世に登場することになった、という訳だ。本書のタイトルの「愛する」とはこの意味だ。お化けを呼び出して付き合うための指南書ではない。

余談だが2人の時代背景がちょっと泣かせる。明代初期と明末、いずれも時代の転換期、動乱期に生きた不遇の秀才だった。科挙には連戦連敗、報われない人生を送り「腐敗と悪業の巷となった地上は、汚れているとされる黄泉の世界と少しも変わりがない。それなら異界の妖魔や慣れ親しんだ死者と結ばれた方が幸福だ」と考えるようになった、と荒俣さんは推測する。この事情は作者だけにとどまらない。その時代社会が、怖くないお化けを必要としていた、とも言えるのだ。

2つの書は日本に伝えられ、江戸時代になって浅井了意(あさいりょうい)、上田秋成らの努力によって怪談として花開いていく。お化けといえば怖いものという固定観念に覆われていた当時の日本人には、とても新鮮だった、と荒俣さんは見ている。おなじみの「牡丹燈籠」は瞿佑の『剪燈新話』に収められた「牡丹燈記」を基に了意が翻案改作、秋成も「浅茅が宿」(『雨月物語』に収録)に翻案した。『情史類略』の方は近代怪談を試みた近世読本作家の祖、都賀庭鐘(つがていしょう、江戸中期)に影響を与えた。庭鐘は秋成の師匠だ。

お化けが実在すると言えば、賛成する人はまずいない。しかし、それを実感に近い形で経験してきた文化があった。荒俣さんは本書のまえがきとあとがきで触れている。漢字の世界である。漢字は目に見えない霊や妖怪を鎮める行為とともに発展してきたとする白川静の研究にも触発されて、本書を書いたという。

荒俣さんの妖怪関連の類書には『江戸の幽明 : 東京境界めぐり』 (朝日新書)『陰陽師―安倍晴明の末裔たち』(集英社新書)『夢々―陰陽師鬼談』(角川文庫)『日本妖怪巡礼団』(集英社文庫)などがある。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?