「絵は個性と感性であって、理屈じゃない。この絵はすごい、それで十分」。そう思っていると、通を自任する人に「絵画から人間を学ぶチャンスを、みすみす逃している」と諫められるかもしれない。名画は無心になって観ればいいのか、それともやはり知識が必要なのか。

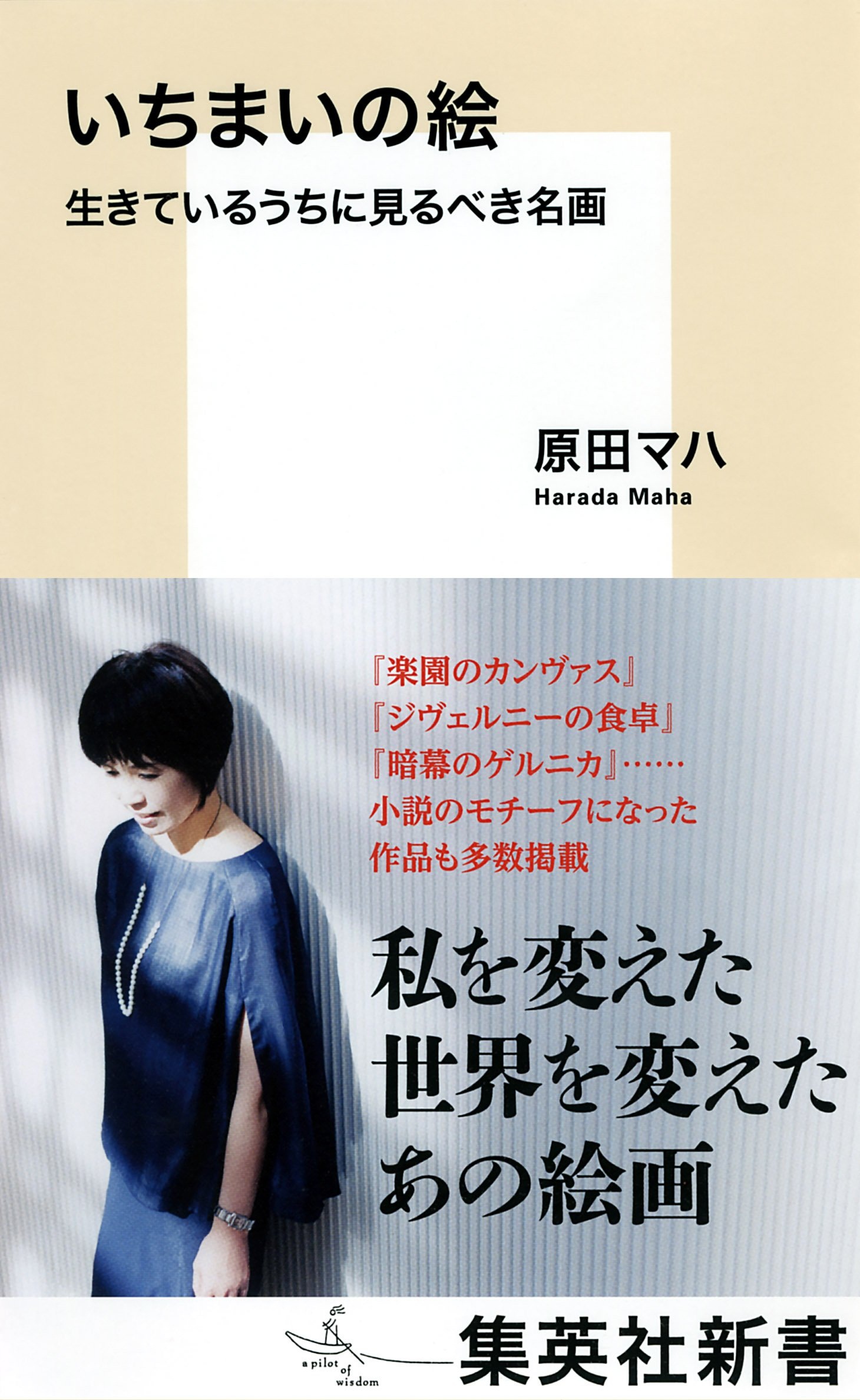

本書『いちまいの絵』(集英社新書)はいわば名画を見る指南書。著者の原田マハさんは、絵画を扱った奇抜な着想のミステリー『楽園のカンヴァス』(新潮文庫)や『暗幕のゲルニカ』(新潮社)『ジヴェルニーの食卓』 (集英社文庫)などで人気の作家だ。早稲田大学で美術史を学び、キュレーターをしていたこともある。そんな美術のプロが選ぶ「生きているうちに見るべき名画」とは...。

本書がピックアップした作品は、小説で取り上げたものも含む26枚。1枚目と最後の5枚を除くと、紀元前のローマ美術から、ゴシック、ルネサンスを経て印象派、20世紀美術へと概ね順に辿る。ちょっと掻い摘んで紹介すると――。

「初めて本作に対面した時の不思議な感覚を忘れることができない。絵の中から春風が吹き来るのを感じたのだ」(ボッティチェリ、「プリマヴェーラ』、1482年)

「セザンヌ夫人の心の声を聞いた。つまらなそうな顔から『ポーズをとるのはいや。だけど見つめてもらえないのはもっといやなの』」(セザンヌ、「セザンヌ夫人」、1892年)

「驚くべき大きさだった。実際の埋葬が目の前で繰り広げられている(略)自分もその輪に加わって別れを悲しんでいるような気分に陥った。絵を観て鳥肌が立つ体験をしたのは、この時が初めてだった」(クールベ、「オルナンの埋葬」1849~1850年)

「白いカンヴァスに描かれたただの黒い四角。そのコントラストは、さまざまなモノや情報が溢れかえるいま、かえって胸に響く。たゆまぬ挑戦の結果、見出された『美』が、新しい世界への入り口のように、ぽっかりと浮かんでいる」(マレーヴィチ、「黒の正方形」、1915年)

パワーのある記述だが、書かれているのは、制作から長い時を隔てて作品と向き合った筆者の感覚体験だけではない。時代の美意識や絵画の常識は、言ってみれば一つの制度だ。古典から現代アートまでを挙げることで、そうした制度を覆そうとする天才たちの制作の意図の変遷もあぶり出す。絵で何を、どう伝えるか。そして伝えるとは何なのか。

反語的になるかもしれないが、本書は、感性だけで見る人には、作品が背負う時代と関連させて理解する面白さを、他方、知識で作品を見る人には、無心に向き合うことの大切さを、きっと説いてくれるに違いない。

著者の最近の類書に『モネのあしあと 私の印象派鑑賞術』『ゴッホのあしあと 日本に憧れ続けた画家の生涯』(いずれも幻冬舎新書)がある。

作家や評論家で美術を論じる人は少なくない。またキュレーターは、それが本業である。しかし作家でキュレーターという人で美術について書く人は著者以外には思いつかない。この分野でこれからも精力的な著作が続きそうだ。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?