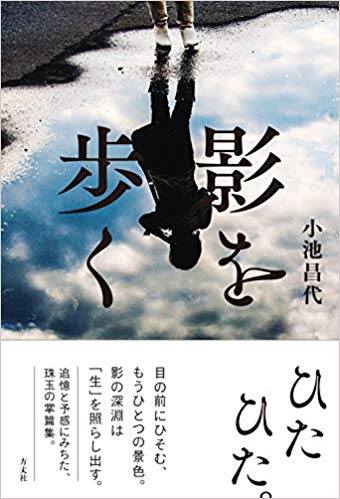

本書『影を歩く』(方丈社)は、詩人で泉鏡花賞作家の小池昌代さんが、影をイメージした詩と散文で構成した掌編集だ。

プロローグに「妙に静かな一日だと思ったら 影だらけじゃありませんか」という一文が掲げられ、なにやら胸騒ぎの予感がする。

いくつか印象に残るものがある。「塩をまきに」は、父の葬儀で通夜の客に渡す塩入りの挨拶状を忘れたという展開から鏡花風の怪異な結びになる。

「誰がまいたのかしら」 「塩に見えるけど、氷の小さな粒だね」 お父さんがやってきたんだわ、とわたしは思う。会葬御礼の塩も忘れた娘のところに、自ら塩をまきにくる死者ってのも、まだ死んでいないみたいでおかしいわね。 東京に、四年ぶりの大雪が降った、五日後のことだった。

「墓荒らし」も幻想的な作品だ。子どもの頃、父に連れられてきた千葉の霊園で、お供えの菓子を盗みに来る男の子を幾度も見た。大人になって、一人で泊まった京都のホテルで、とんとんとんとノックする音がする。墓場荒らしのあの少年の顔が、「真っ赤な頬と目、額に汗をかき、必死に何かを乞うていた」。あの子のはずはないのに、なぜか懐かしさを感じていた。

怪奇幻妖な話ばかりではない。柿の木坂に住む同僚の家に招かれたという「柿の木坂」。彼女はときどき、とてつもなく激しい「性夢」を見るという。その後二人とも会社を辞め、交流も絶えた。しかし、夢に柿の木が出てきて、「わたし」は「燃え上がるような快感」に突きあげられる。

各章の冒頭に詩が置かれている。「油揚げ」「二重婚」「帽子」「祝祭」と題した、それらの詩は、各章の短文ととくに関係はないが、併せて読むと、持ち重りがするような気がする。高見順賞、小野十三郎賞、萩原朔太郎賞、川端康成文学賞と詩歌と小説の主要な賞をとっている小池さんにふさわしい出来栄えだ。

作中、かつて小池さんが「たくさんの人の詩から、表現を盗み、まねている」と中傷された件にふれたのか、「父が『ひどいねえ』と一言、母に言った」と書いているくだりがある。エッセイなのか創作なのか、虚実のあわいに咲いたような文章に味わいがある。「影」のタイトルにふさわしい作品群だ。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?