昨年、父を亡くした。最期は母に看取られて、病院で静かに息を引き取った。心臓と腎臓を悪くして、何度も入退院を繰り返した晩年だったが、入院するたびに弱っていくのを見かねて、母は自宅での老老介護を続けていた。しかし、最後の最後の時は病院で迎えるしかなかった。連絡を受けて私が駆け付けた時にはすで父は病院の霊安室にいたが、そのあまりの殺風景な部屋から、父の亡骸は急かされるように葬儀屋に運び出されていったのが理不尽に思えた記憶が残っている。

このように身内の死を病院で迎えるのが今ではごく当たり前で、厚生労働省の調べでは約8割が医療機関で亡くなる。しかし、昔の日本では自宅で死を迎えるのがむしろ一般的だった。自宅での看取りは、逝く人にとっては幸せな死であり、送る家族にとっても命の尊さを知る大切な経験となる。この大切な伝統が日本から失われつつあるという。

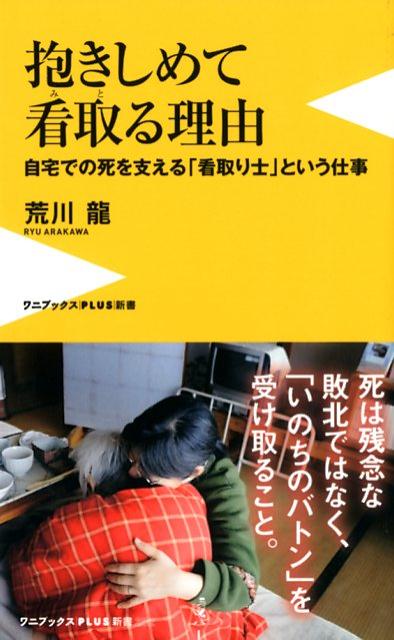

本書を読むまで知らなかったが「看取り士」という仕事がある。本人や家族の依頼により、余命告知から納棺まで寄り添い、本人の死への恐怖を和らげ、家族の不安に対応する専門職だ。本書には、大切な人の死を看取り士とともに迎えた家族が多数紹介されているが、それぞれの死はとても幸せそうで感動的でさえある。

本書の中心人物は一般社団法人「日本看取り士会」の会長である柴田久美子さん。これまで200人近くを看取ってきたという柴田さんの言葉を借りれば、母と病院に父の死を任せた私は、「肉親の命のエネルギーを受け取る前向きな経験」「本人と家族の"幸せな瞬間"」を体験できなかったのだから、"消化不良"を起こすのは当然だったのかもしれない。

看取り士は看護師や介護士とは異なり公的な資格というわけではない。当時、ホームヘルパーをしていた柴田会長が名乗り始め、一般社団法人を設立。看取り士養成講座を開き、幸せに看取るための看取りの考え方や行いを教えている。柴田さんによると、看取りは、①足をさする、抱きしめるなどして肌の触れ合いを持つこと、②死への不安を共有するため、傾聴し反復し時には沈黙を繰り返す、③「頑張って」ではなく「大丈夫」と声をかけ不安を和らげる、④死を迎えた本人と看取り士が呼吸を合わせて一体感と安らぎを生み出すことがポイントだという。

実際にこの養成講座を受講した著者のルポライター・荒川龍氏は、本書で率直な感想を記しているが、それを読むだけでも気づきがあるはずだ。私も肉親の死を迎える際には実践したいと思うことが多々書かれていて非常に参考になった。母が死ぬ時には看取り士の助けを借りて幸せな思いとともに送ってやりたいと強く決意しながら、温かな気持ちで読了した。(BOOKウオッチ編集部 スズ)

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?