著者は『日本の路地を旅する』(文春文庫)で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した気鋭の作家。「路地」とは被差別部落を比喩的に表したことばである。「路地」の作家の代表が中上健次として知られている。受賞作を読んだときに、「ここまではっきり書くことができる時代になったんだ」と驚いたのを覚えている。著者もあとがきで、「自分一人でマスコミにおける同和タブーを切り拓いてきたつもりであった」と記している。そんな著者が本作で対象に取り上げたのが父である。

「一匹狼ながら、部落解放同盟、右翼、共産党、ヤクザと相まみえ、同和利権を取り巻く時代の波に翻弄されつつ生き抜いた姿を、息子である著者が描く」と本の帯にあるが、金と暴力にまつわるエピソードにはことかかない。「自伝的ノンフィクション」という説明がなければ、小説かと思うような迫力のある描写に圧倒されるばかりだ。

身を切り刻んで書いた

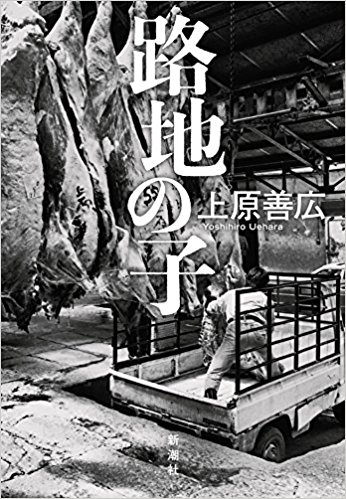

南大阪の「路地」で生まれた父は、自分の才覚ひとつで食肉業界でのしあがった。食肉偽装事件で知られる実在の黒幕とも交誼を結んだ(本書はほとんどが実名だが、いくつか仮名になっており、「カワナン」と書かれている)。成功したが、家庭は崩壊。著者はたまたま大学に進学することが出来て、ものかきの道に入る。同和タブーに挑んだ著者が、自らの出自と家族に対して、冷静に筆をすすめるさまには敬意を覚えざるをえない。あとがきを読むまで、やはりこれは小説ではないか、と何度も思ったくらいだ。

「金さえあれば差別なんてされへんのや!」という父は、いまも商売をしている。和牛は未曽有の高騰をつづけているのに、食肉業界は冷え切っているという。父とその故郷のことを書き終えた著者は次に何を書くのだろうか。ただ、本書が著者の代表作になることは間違いない。日本にこんな「ノンフィクション」はなかったのだから。

(BOOKウォッチ編集部JW)