1970年代に高校生だった評者の世代にとって、加藤周一(1919-2008)は、戦後を代表する知性だった。68年に刊行された『羊の歌』(正・続)は、ファシズムへと突き進む社会にあって知識人がどう生きたかを描いた岩波新書のロングセラー。2018年に岩波書店創業100周年で「読者が選ぶこの一冊」アンケートの新書部門で3位になった。1位の斎藤茂吉『万葉秀歌』(上下、1938)、2位の丸山眞男『日本の思想』(1961)とならび、よく読まれた岩波新書の一冊である。

田舎の高校生だった評者には、戦前とは言え、著者を取り巻く知的で裕福な中流家庭はまぶしく映った。その後、晩年の加藤さんの仕事を比較的近くで見る環境にいたことがある。加藤さんは、きなくさくなってきた平成の御代にあり、生ける指針という感がした。

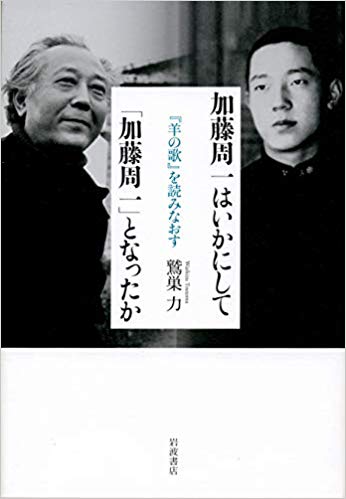

そのように長年、加藤を仰ぎ見てきた者にとって、本書『加藤周一はいかにして「加藤周一」となったか』(岩波書店)は、実に刺激的な内容に富んでいる。

著者の鷲巣力さんは、平凡社の編集者として『加藤周一著作集』にかかわり、雑誌『太陽』の元編集長。現在は立命館大学客員教授で同大学加藤周一現代思想研究センター長でもある。没後まもなく東京でひらかれた加藤をしのぶ会でも実質的な事務局長をつとめ、もっとも加藤に近かった人である。

『羊の歌』は、「わが回想」とあるので自伝と思っていたが、実は自伝的「小説」だと本書の「まえがき」にあるので驚いた。初出の『朝日ジャーナル』(1966-67)には「連載小説」として掲載されていたという。

加藤には鷲巣さんが編集した『『羊の歌』余聞』(ちくま文庫)という本があり、『羊の歌』に書かれていなかったことを書いている。それでもなお、漏れていることがあるのだ。どのような「虚構化」がなされ、何を意識的に書かなかったのか。鷲巣さんは加藤家の系譜をたどり、徹底的な調査の上、いくつか重要な指摘をしている。

たとえば、旧制第一高等学校時代に東京帝国大学文学部への進学希望から医学部への受験に方向転換したこと、医学部に受からず1年間の浪人生活をしたこと(翌年2番で合格)、さまざまな同人誌活動を戦中戦後にしたこと、最初の結婚相手との別れなどである。

加藤は東大医学部附属病院に勤務しながら、評論活動をする二足のわらじをはいていたが、この医学と文学との相克には父母の影響があったなど、興味深い伝記的事実をくわしく書いている。

母方の祖父、増田熊六は東京・銀座でイタリア料理店を営む西洋通で、一族には西洋文化が身近にあった。また母方の大叔父には海軍リベラル派の岩村清一中将がおり、反戦思想の影響を受けたという。医学部に在籍しながら文学部仏文科に出入りし、辰野隆教授、渡辺一夫助教授といった面々に連なることが出来た背景には、父信一が辰野のかかりつけ医であったという個人的なコネがあったそうだ(信一も東京帝国大学医学部附属病院にいた医師)。

こうした恵まれた家庭環境が加藤周一を生んだバックボーンにあったことを知ると、すぐれた人は一代では生まれない、ということを改めて痛感する。

『羊の歌』は、1941年12月8日の日米開戦の夜、文楽を観劇する場面が書かれている。そんな芸術が生活の中にある環境が、稀代の知識人を生んだのだろう。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?