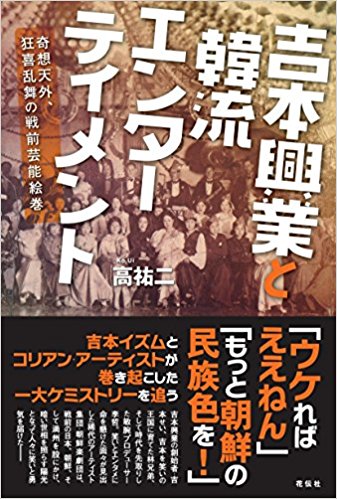

「韓流エンターテイメント」とあるので、最近韓流ドラマ経由で韓国の芸能に関心を持ち始めた評者は手にしたのだが、現在の話ではなく戦前、日本で活躍した朝鮮人の芸能関係者に焦点を当てた本であった。本書『吉本興業と韓流エンターテイメント』(共栄書房)は、神戸コリア教育文化センター理事の高祐二(コ・ウイ)さんが、兄の高龍弘さんの先行研究を参考にまとめた日韓芸能関係史である。

「『紅白歌合戦は、在日コリアンの歌手がいなくては成り立たない』」と紅白歌合戦に出場したある在日コリアンの歌手がそう語った」と高さんは書く。数十年前の紅白出場歌手をみれば、公表していないものの、朝鮮半島にルーツを持つ歌手が多数を占めていたという。その源流は戦前にあったというのが本書の基本的な認識である。

その流れを作ったのが、今をときめく「吉本興業」であり、2017年放送のNHK朝の連続ドラマ「わろてんか」のモデルとなった創始者、吉本せいの実弟で、後に吉本の社長となる林正之助と林弘高だという。

彼らにとって「ウケる」ことが全てであり、そのためには芸人の出自や民族は問わなかった。むしろ、それを売りにして1920年代から吉本の舞台には朝鮮半島出身の芸能人が登場し、歌や踊りを披露したという。

戦前日本で活躍した多くのコリアン芸能人が紹介されているが、最も多くのページが割かれているのが、1939年、「オーケーグランドショウ」から改名した「朝鮮楽劇団」だ。辣腕プロデューサーの李哲(イ・チョル)率いるカンパニーで、古来のままの朝鮮舞踊、洋舞、朝鮮民謡、流行歌、ジャズとなんでも披露した。東京、大阪、名古屋、京都、神戸と公演し、喝采を浴びた。

しかし、民族色を打ち出した演出は当局を刺激した。失われた国の象徴である太極旗に似た舞台装置が民族意識を鼓舞しかねないとして楽劇団幹部が逮捕され、以後官憲にマークされるようになった。だが、高さんは「『民族の独立』までもショウビジネスと捉える吉本の戦略があったからこそ、日本の地において朝鮮楽劇団のパフォーマンスが花開いたのであった」と評価する。

戦時下の統制がいちだんと厳しくなった43年、朝鮮楽劇団は最後の日本巡業を行ったが、全編日本語による公演で、朝鮮語の使用は禁じられたという。44年、戦局が悪化する中で中国公演が行われ、その最中に社長の李哲が病死し、朝鮮楽劇団は解散。歌手たちは戦後、韓国でそれぞれ活躍した。

高さんは「日本において韓流文化が、洋楽・洋画のように、何の分け隔てなく受け入れられる時代が必ずや到来する。その時にこそ、日本と韓国が植民地時代を乗り越えて、対等に接することが出来ると思う。そんな時代は遠くない。今その一歩を踏み出したと感じる」と結んでいる。

米朝首脳会談が行われ、日本と北朝鮮の関係にも変化が起ころうとしている。この一連の動きはピョンチャン五輪に関連して北朝鮮の芸能団が韓国入りしたことから加速した。芸能は政治に従属するが、時に政治を動かす力にもなることを実感した。南北統一が実現した時に、朝鮮半島の芸能事情はどうなるだろうか? そんなことを夢想しながら本書を読み終えた。

当サイトご覧の皆様!

おすすめの本を教えてください。

本のリクエスト承ります!

広告掲載をお考えの皆様!

BOOKウォッチで

「ホン」「モノ」「コト」の

PRしてみませんか?